<みんなの平均>【最新版】世界の平均賃金ランキング!日本は何位?

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

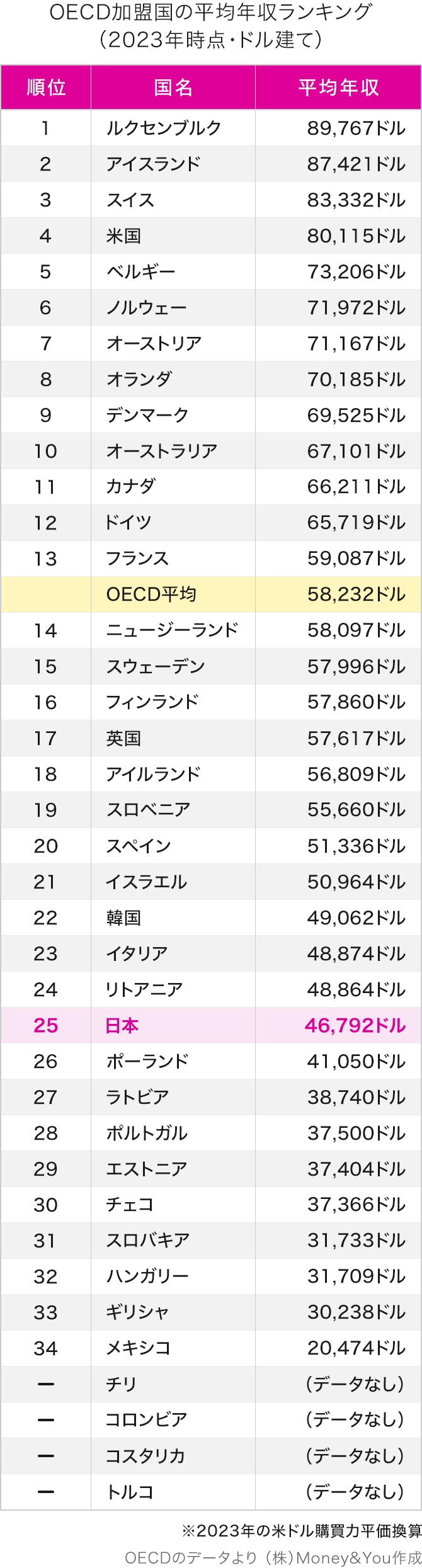

- OECD加盟国のなかで平均年収が最も高いのはルクセンブルク。日本はOECD加盟国の平均を下回る25位

- 日本の賃金が上がらない要因には「バブル崩壊後、長い間不況だったから」「非正規で働く人が増えたから」「日本企業は世界と比較して生産性が低いから」「終身雇用・年功序列型の賃金体系があったから」などが考えられ、それらが複合している

- 賃金が伸び悩む中で手取りを増やすには、お金自身に働いてもらう「投資」が欠かせない

日本でも賃金引上げのニュースを見かけるようになってきましたが、世界には日本より賃金の高い国が多くあります。テレビなどで、日本の商品やサービスを体験して「安い!」と驚く外国人観光客の姿もよく取り上げられていますね。実際のところ、日本の賃金は世界的に見てどんな水準なのでしょうか。

今回は、データを元に世界の平均賃金ランキングをご紹介します。日本の賃金が上がりにくい理由と賃金が伸び悩むなかでできることを解説します。

日本の賃金は世界の中で何位?

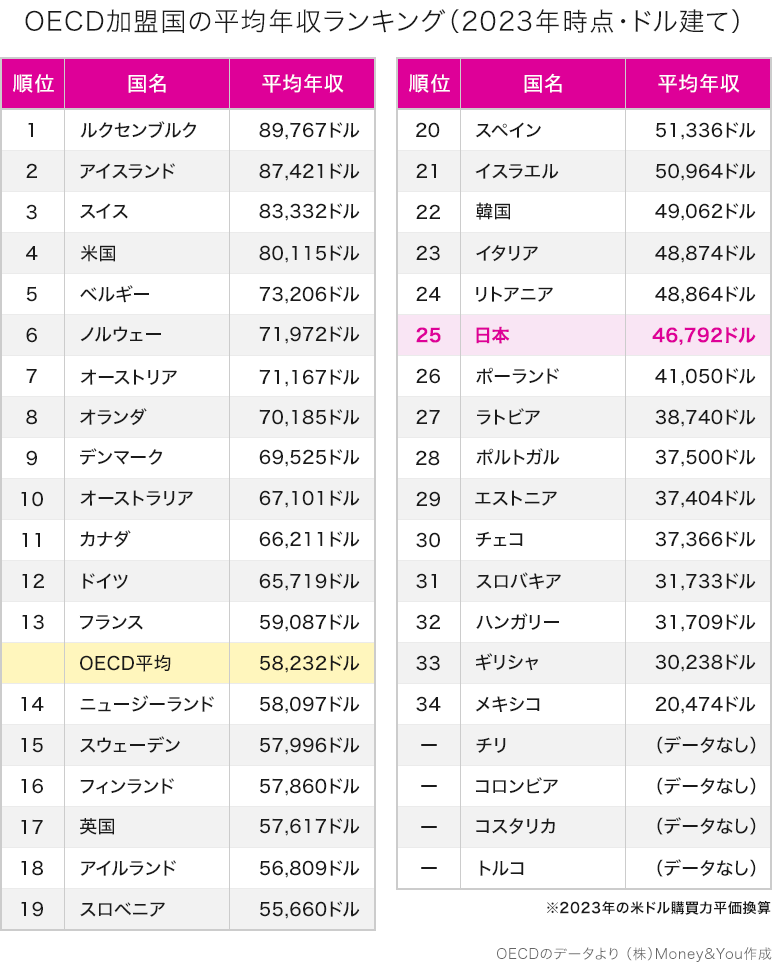

日本を含む38カ国が加盟するOECD(経済協力開発機構)のデータから、世界の平均賃金を見てみましょう。以下は、2023年時点での各国の平均年収(ドル建て)をまとめたものです。

1位はルクセンブルクで8万9,767ドルと、9万ドルに届きそうな勢いです。以下、アイスランド、スイスと続き、4位に世界最大の経済大国、米国がランクインしています。

一方、肝心の日本はというと、OECDの平均(5万8,232ドル)をさらに下回り、25位となっています。OECDのデータでは4万6,792ドル。これを2023年のドル円平均為替レート(1ドル=約140円)で円換算すると約655万円となります。

「655万円は高すぎるのでは?」と思われる方がほとんどでしょう。実際、2023年の日本人の平均給与は460万円(国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」)でした。

OECDの調査では実際の為替レートとは別の為替レート(購買力平価による為替レート)が使われています。2023年のOECDの購買力平価によるドル円の為替レートは約95.27円ですので、こちらで換算すると約445万円となります。445万円の方がより実態に近いでしょう。

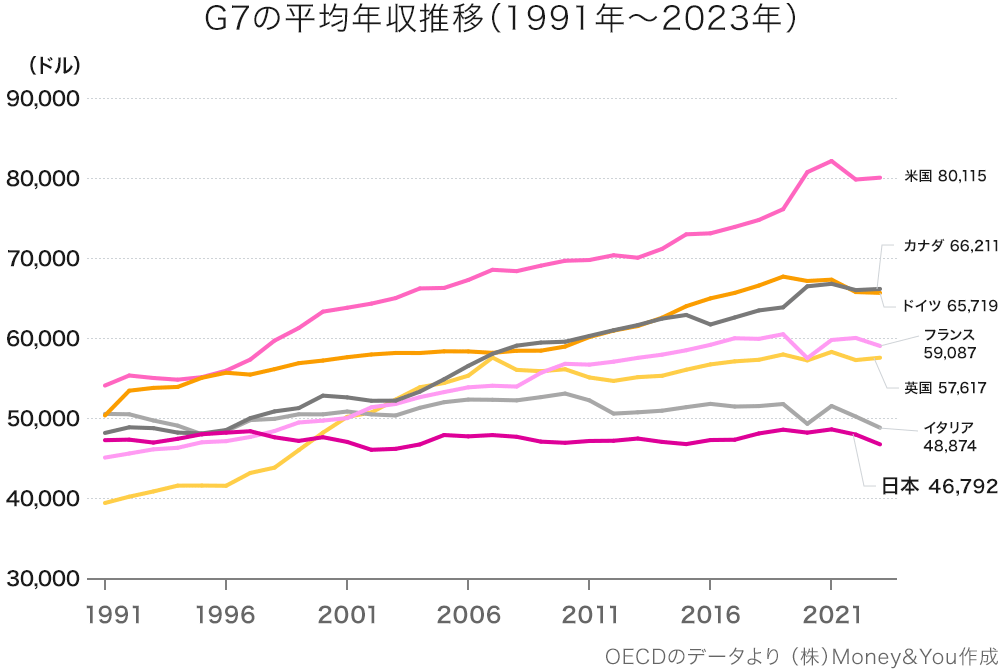

OECDのデータでG7(カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・日本・英国・米国)の平均年収の推移を年ごとにまとめると、日本の平均年収が上がっていないことがわかります。

日本の平均賃金はG7諸国の中で最下位となっていることがわかります。イタリアと日本を除く5カ国はこの20年ほどの間に平均賃金が右肩上がりで増えています。しかし、日本は(イタリアもですが)、賃金がほとんど上がってこなかったことがわかります。

≫関連コラム

年収の「手取り」は年々減り続けている悲しい現実

なぜ日本の賃金は上がらないのか?

1990年代以降、日本の賃金が上がってこなかった理由はいろいろ挙げられます。どれか1つの理由だけで賃金が上がらなかったというわけではなく、複数の理由が重なったものと考えられます。

①バブル崩壊後、長い間不況だったから

1990年以降、日本では景気が悪化してなかなか成長できない「失われた30年」と呼ばれる時代を過ごすことになりました。企業はコスト削減やリストラに励み、内部留保(会社の中に貯めておくお金)を増やしました。結果、物価が上がらず賃金も伸びないデフレが続きました。

②非正規で働く方が増えたから

企業は1990年代後半以降、正社員(正規雇用)を減らし、派遣社員・契約社員・パートといった非正規雇用を増やしました。非正規雇用の方が賃金も少ない傾向にあるため、日本の賃金が抑えられてきました。

③日本企業は労働生産性が低いから

日本の労働生産性は国際的に見て低いとされています。公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」によると、日本の就業1時間あたりの付加価値は56.8ドルで38カ国中29位となっています。トップのアイルランドは154.9ドルですから、その差は歴然です。また1人あたりの労働生産性も38カ国中32位となっています。

労働生産性が低いということは、それだけ付加価値を生み出すことができないということですから、企業も利益を出せなくなり、賃金も上げられないということになります。

④終身雇用・年功序列型の賃金体系があったから

日本では長らく、終身雇用をよしとして、年功序列で長く会社に勤めた方の給与の方が高いという傾向がありました。上がいるから昇進できないということがあると、賃金は抑えられてしまいます。

賃金が伸び悩むなかで私たちができることは?

今後は賃金が改善されることが見込まれています。企業は慢性的な人手不足を抱えており、給与水準を引上げないと人材が確保できなくなってきているからです。

2023年の平均給与は460万円と紹介しましたが、2024年の平均給与はおそらく2023年の水準を上回るでしょう。2000年の平均給与は461万円でした。ほぼ四半世紀かけて、ようやく2000年の平均給与を超えるとみられます。

≫関連コラム

<みんなの平均>初任給の平均額はいくら?どのくらい引上げられている?

ただ、今後給与水準が上がり続けるかは未知数ですし、企業によってもその伸び率は異なります。G7諸国のデータで見たような、米国やカナダ、ドイツのような伸びは期待しにくいのが現状です。

こんな状況で手取りを増やすには、お金自身に働いてもらう「投資」が欠かせません。いくら給与水準が上がるといっても、人間が働ける時間には限りがあるので、働いて得る収入には限界があります。また、節約に励むことも大切ですが、あらゆるものの価格が上昇している今、節約できる金額にも限りがあります。

投資を行い、自分が働いていない時間にもお金を稼いでくれるようにすれば、収入は増えていきます。

投資をするときにまず活用を検討したいのが、NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)やiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)といった非課税制度を活用して資産形成を行うことです。

給与が増えること、給与を増やすことはもちろん大切です。しかし、給与が増えたとしても、税金・社会保険料の負担も増えるので、手取りはなかなか増えていきません。

NISAやiDeCoを活用すれば、節税しながら資産形成を進めることができます。ぜひ活用を検討してみてください。

≫関連コラム

新NISAとiDeCoどっちから始める?違いは?

- 本ページは2025年6月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

お申込みに際しては、以下のご留意点を必ずご確認ください。

オススメ

頼藤 太希

経済評論家・マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)

頼藤 太希のプロフィールを見る