遺族年金改正でどう変わる?影響を受けるのはどんな人?

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

- 遺族年金改正によって、2028年4月より遺族厚生年金の給付が「原則5年間の有期給付」になる。これにより遺族厚生年金の男女差は是正されるが、女性のなかには遺族厚生年金が無期給付ではなくなる方も出てくる

- 遺族厚生年金が有期給付になると「所得制限がなくなる」「有期給付加算がつく」「5年経過後も人によっては継続給付が受けられる」「死亡分割で老後の年金も増える」「遺族基礎年金の子の加算が増える」といったうれしい改正点もある

- 公的年金に頼り切るのではなく、「公的年金+自助努力」で考え、主体的に収入の確保に取組むことが老後の不安を解消する最善の策

2025年6月13日、今後の年金制度のさまざまな改正が盛り込まれた「年金制度改正法」が成立しました。これによって大きく変わる年金の1つに、遺族年金があります。今回は、遺族年金の制度が改正によってどう変わるのか、影響を受けるのはどんな方なのか、解説します。

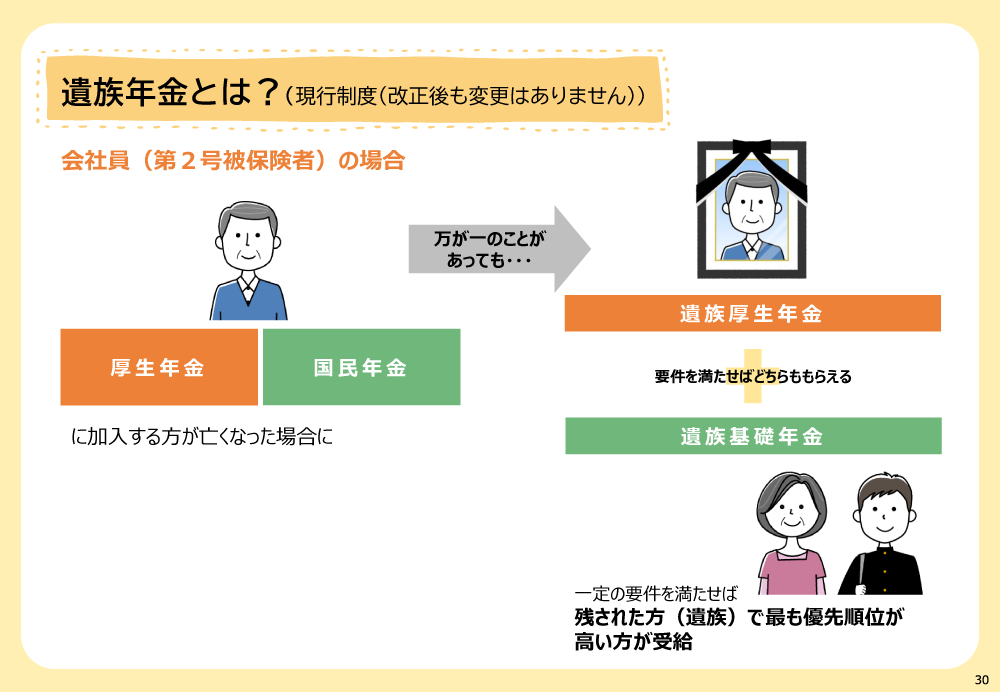

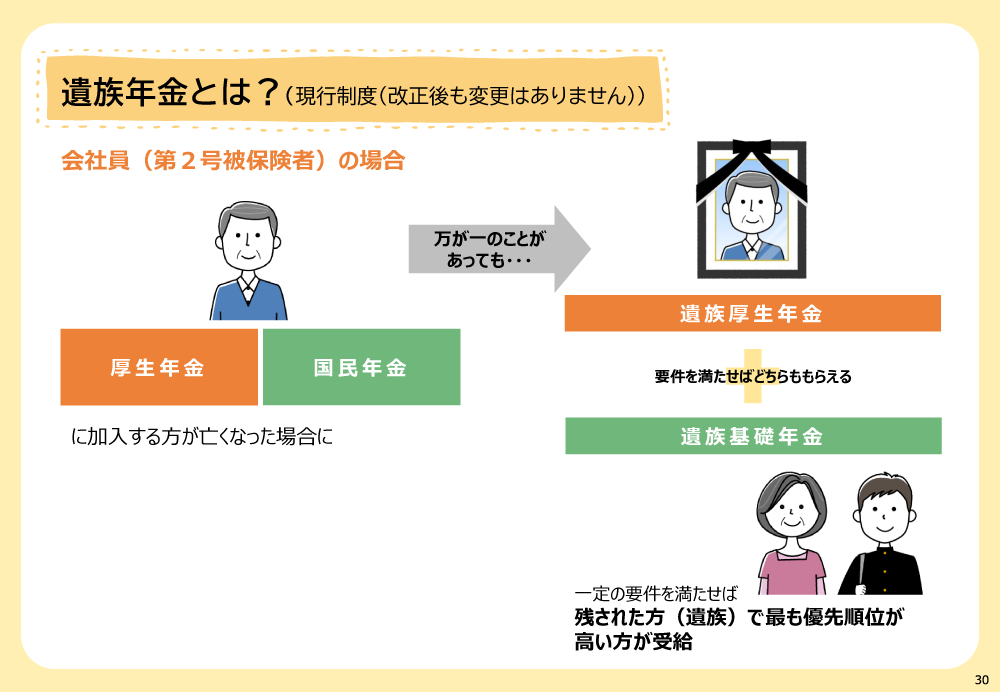

遺族年金とは?

年金といえば、老後に受取れるお金をイメージする方が多いでしょう。これは年金の1つ、「老齢年金」です。年金には、老齢年金のほかにも、障害を負ったときの「障害年金」、家計を支える方が亡くなったときの「遺族年金」があります。

遺族年金は、国民年金・厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、残された家族が受取れる年金です。

≫関連コラム

遺族年金とは?もらえる人、もらえない人がいる?

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

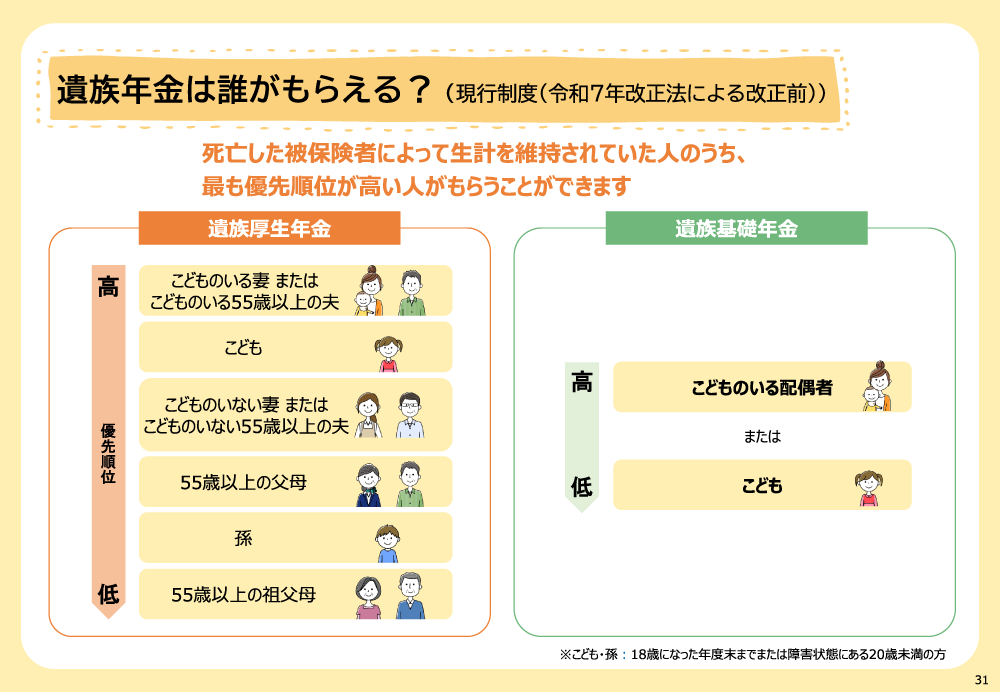

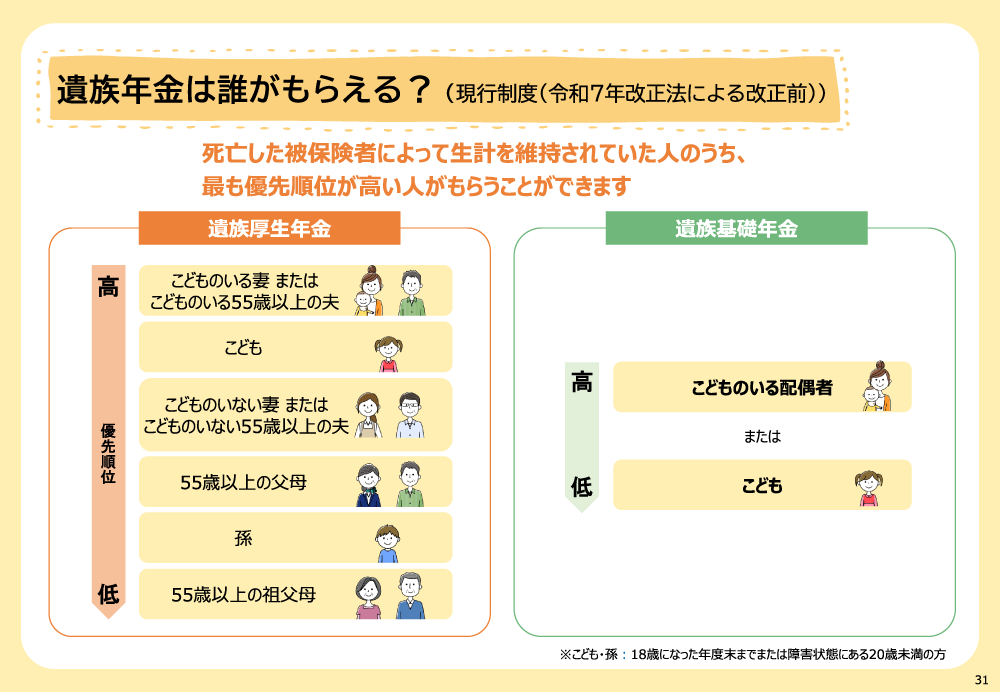

遺族年金には、国民年金から受取れる「遺族基礎年金」と厚生年金から受取れる「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受取れる方が異なります。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

遺族年金は、亡くなった方(被保険者)に生計を維持されていた方のうち、最も優先順位の高い方が受取れます。

遺族基礎年金が受取れるのは「子どものいる配偶者」または「子ども」のみです。「子どものいない配偶者」はもらえません。また、遺族基礎年金が支給されるのは子どもが18歳の年度末を迎えるまで(所定の障害状態にある子どもの場合、20歳未満まで)です。

一方で遺族厚生年金が受取れる条件はいろいろあり、受取れる方の優先順位が細かく決まっています。また、支給期間は誰が受取るかにより変わります。

子どものいる配偶者や子どもの場合は、条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受取れますが、そのほかの方は遺族厚生年金のみとなります。

遺族年金はいくら受取れる?

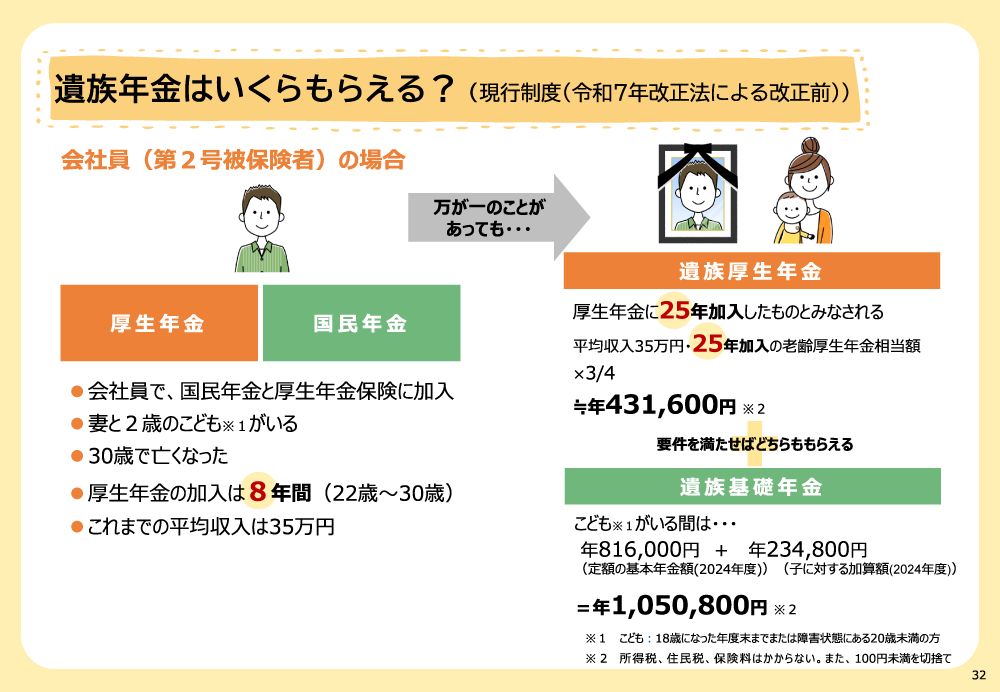

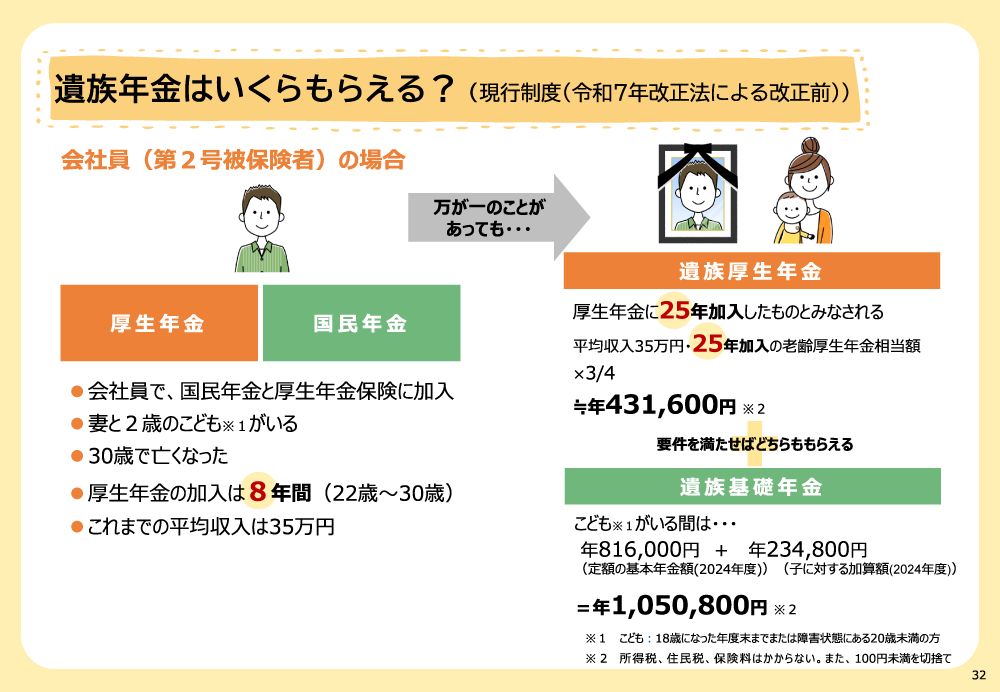

たとえば、妻と2歳の子どもがいる30歳の夫(会社員、国民年金と厚生年金に加入)が亡くなった場合、受取れる遺族年金の金額は次のようになります。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

遺族基礎年金の金額は一律で、年度により多少前後があります。また、子どもの人数によって加算(子の加算)があります。この例では、妻と子どもが1人ですので、年81万6,000円+「子の加算」23万4,800円=年105万800円となっています(なお、上図は2024年度の金額で作成されています)。

遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。この例では、亡くなった夫の厚生年金加入期間は8年間です。しかし、厚生年金の加入期間が25年に満たない方が亡くなった場合には、厚生年金に25年加入したとして計算します(300月ルールと呼ばれています)。その結果、この例では遺族厚生年金の金額が年43万1,600円となっています。

なお、遺族年金は非課税のため、所得税や住民税、保険料はかかりません。

上記の例の場合、妻は子どもが18歳年度末を迎えるまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金が受取れます。また、子どもが18歳年度末を迎えたあとも遺族厚生年金が受取れます。

遺族年金見直しの内容は?影響を受けるのはどんな人?

遺族年金見直しの最も大きな変更点は、遺族厚生年金が「原則5年間の有期給付」になることです。

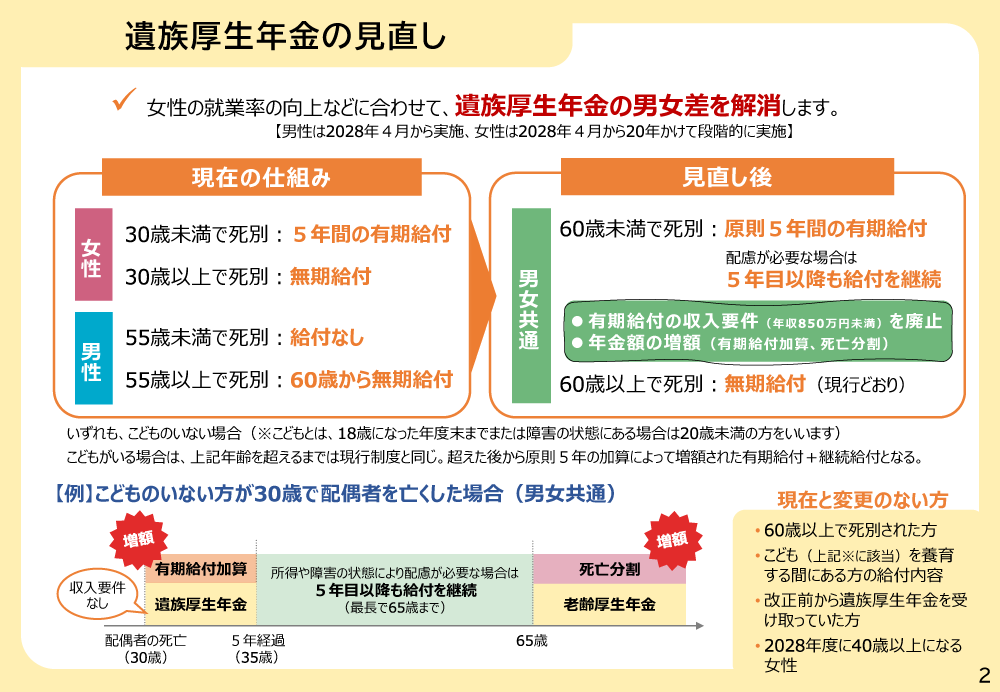

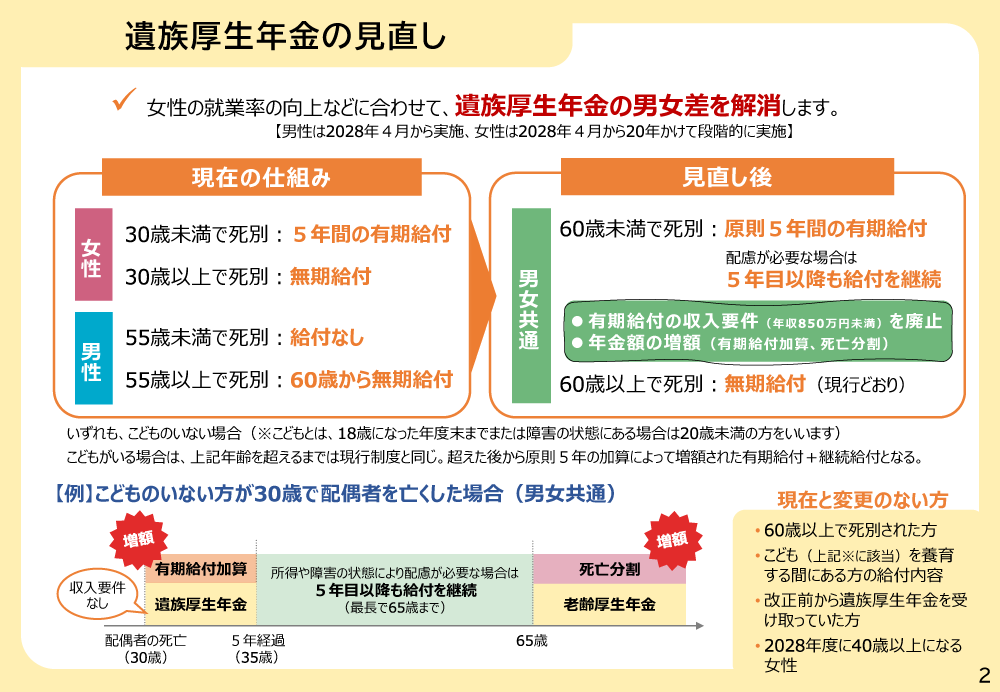

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

遺族厚生年金には男女差があります。上図のとおり、現在の仕組みでは、子どもがいない夫婦の配偶者が亡くなったときに遺族厚生年金が受取れる条件は次のようになっています。

| 【女性】 夫が亡くなったとき |

【男性】 妻が亡くなったとき |

|---|---|

| ・30歳未満…5年間の有期給付 ・30歳以上…無期給付 |

・55歳未満…給付なし ・55歳以上…60歳から無期給付 |

女性は有期給付・無期給付の違いこそありますが、何歳であっても遺族厚生年金を受取れます。しかし男性は、55歳未満で妻が亡くなった場合には遺族厚生年金が受取れませんし、55歳〜59歳のときに亡くなった場合も、遺族厚生年金が受取れるのは60歳からとなっています。

遺族厚生年金の制度ができた頃は、「夫は仕事、妻は家庭」というように性別によって家庭の役割分担をするのが一般的でした。そのような家庭で、稼ぎ頭の夫にもしものことがあったら、生活が長期間にわたって苦しくなることは目に見えています。そのため、遺族厚生年金は主に妻に支給する年金として用意されてきたのです。

しかし、今は専業主婦世帯よりも夫婦ともに働く共働き世帯が中心です。そうした実態に合わせて、遺族厚生年金の男女差が見直されることになりました。

遺族厚生年金の見直し後は次のようになります。

| 【男女とも】 夫(妻)が亡くなったとき |

|---|

| ・60歳未満…原則5年間の有期給付 ・60歳以上…無期給付 |

この改正により、これまで遺族厚生年金を受取れなかった60歳未満の男性も原則5年間の有期給付の対象となり、遺族厚生年金を受取れるようになります。

しかし、改正前は条件を満たせば無期限で遺族厚生年金を受取れる対象であった女性のなかには、改正後に原則5年の有期給付になる方がでてきます。

遺族年金の5つのうれしい改正点

「これまで無期限で受取れた遺族年金が5年間で打ち切られる!」

ここだけ聞くと、改正後に遺族年金の受給対象となる方が損をするように思えるかもしれません。たとえば、遺族厚生年金が年50万円受取れるとして、今後40年生きるなら2,000万円受取れる計算ですが、5年間で打ち切られたら250万円しか受取れないことになります。

しかし、今回の遺族年金改正は、そのような制度にはなっていません。遺族年金には、受取れる金額が増えるうれしい改正点がいろいろあります。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

うれしい改正点① 遺族厚生年金の所得制限がなくなる

これまで遺族年金を受取れる遺族には「年収850万円未満」という所得制限がありました。この所得制限がなくなるため、高年収の方でも遺族厚生年金を受取れるようになります。

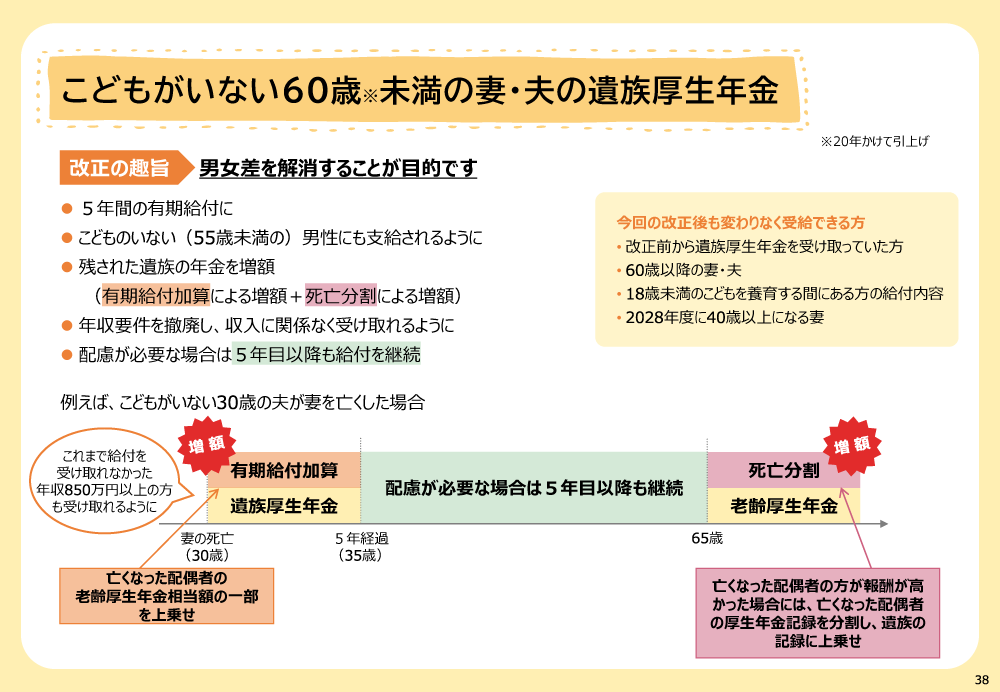

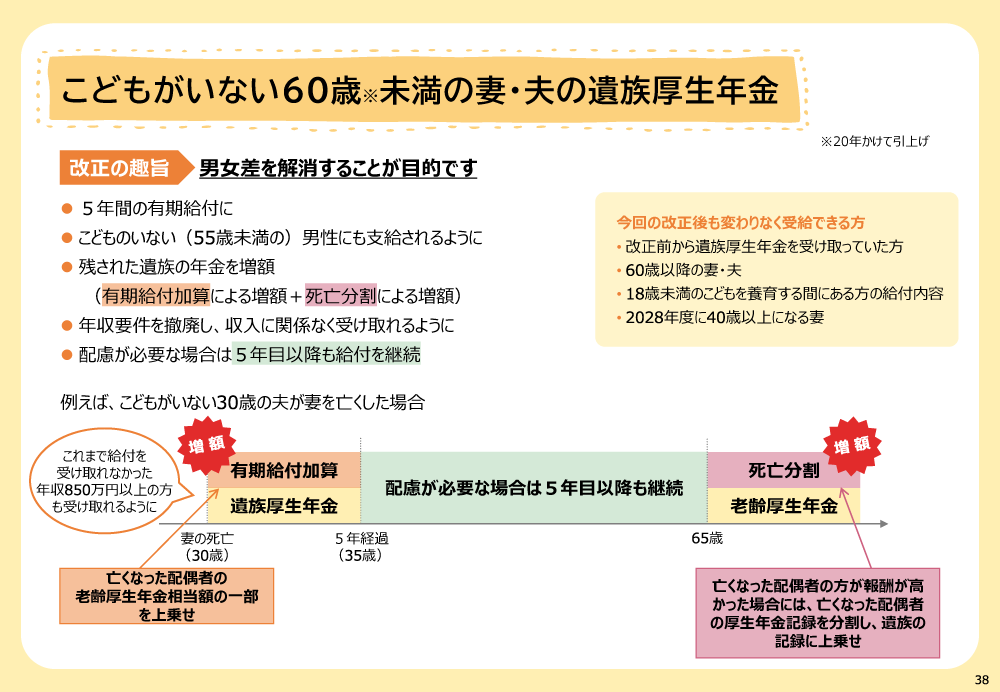

うれしい改正点② 遺族厚生年金に「有期給付加算」がつく

現状受取れる遺族厚生年金の金額は、「死亡した夫(妻)の厚生年金の3/4」です。有期給付になることでもらえる金額の総額は大きく減ってしまいそうですが、有期給付の5年間限定で「有期給付加算」が行われるため、この間に受取れる遺族厚生年金の金額が増えます。

有期給付加算では、遺族厚生年金に死亡した夫(妻)の厚生年金の1/4が上乗せされます。「死亡した夫(妻)の厚生年金の4/4」になるということですから、受取れる年金額は現在の遺族厚生年金の金額の約1.3倍に増える計算になります。

うれしい改正点③ 5年経過後も遺族厚生年金が受取れる「継続給付」もある

5年間の有期給付が終わったら、必ず遺族厚生年金が打ち切られるというわけではありません。収入が十分でない方や障害のある方には「継続給付」といって、引続き増額された遺族厚生年金が支給されます。就労収入が年間132万円(月収約11万円)以下ならば、遺族厚生年金は全額支給されます。就労収入がそれ以上の場合、収入と年金の合計額が緩やかに増加するように年金額が調整されます。

うれしい改正点④ 死亡分割で老後の年金にも上乗せがある

死亡した夫(妻)の収入が妻(夫)よりも多い場合、妻(夫)の老齢厚生年金に死亡した夫(妻)の厚生年金記録が上乗せされる「死亡分割」が導入されます。これにより、原則65歳からの老齢厚生年金の金額が増えます。

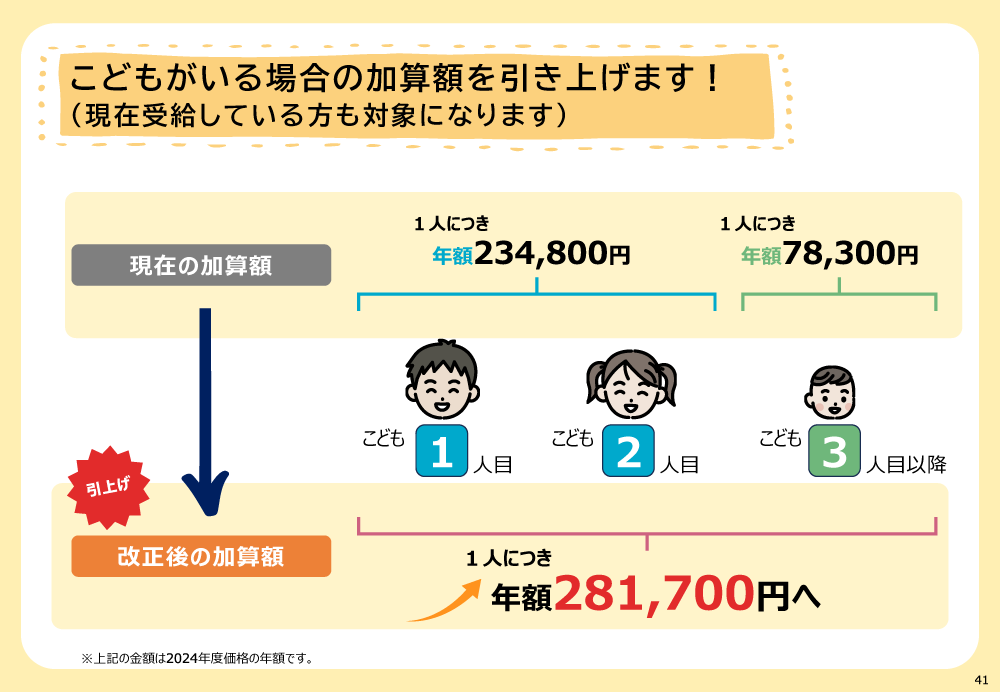

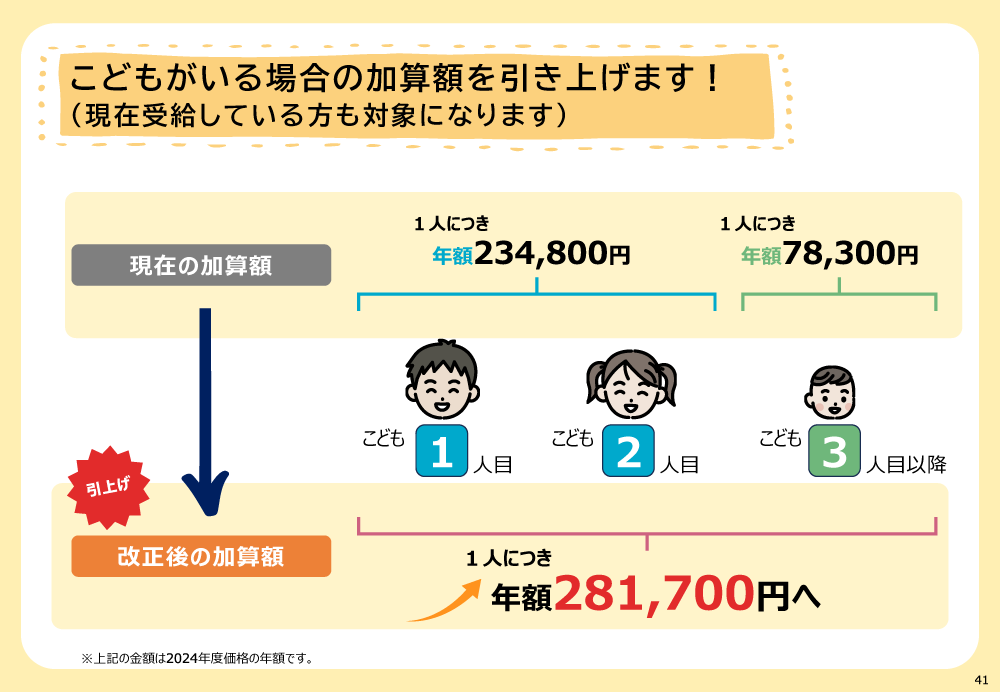

うれしい改正点⑤ 遺族基礎年金の「子の加算」も増える

遺族厚生年金だけでなく、遺族基礎年金にも変更があります。

遺族基礎年金の金額(2024年度)は年81万6,000円+「子の加算」だと紹介しました。2024年度の子の加算額は、2人目までは各23万4,800円、3人目以降は7万8,300円となっています(なお、2025年度の遺族基礎年金の金額は年83万1,700円、子の加算額は2人目までは各23万9,300円、3人目以降は7万9,800円となります)。

今回の改正で、遺族基礎年金の「子の加算」の金額が引上げられます。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

上図の金額は2024年度の価格で計算された子の加算の金額です。改正後は子どもの人数に応じて1人につき年額28万1,700円に増加します。

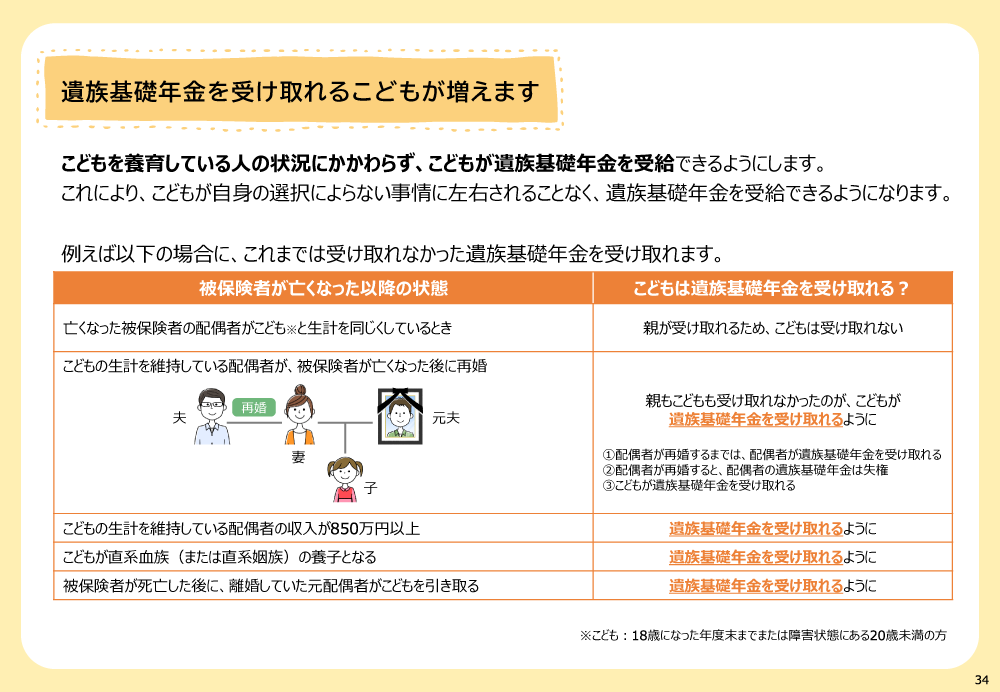

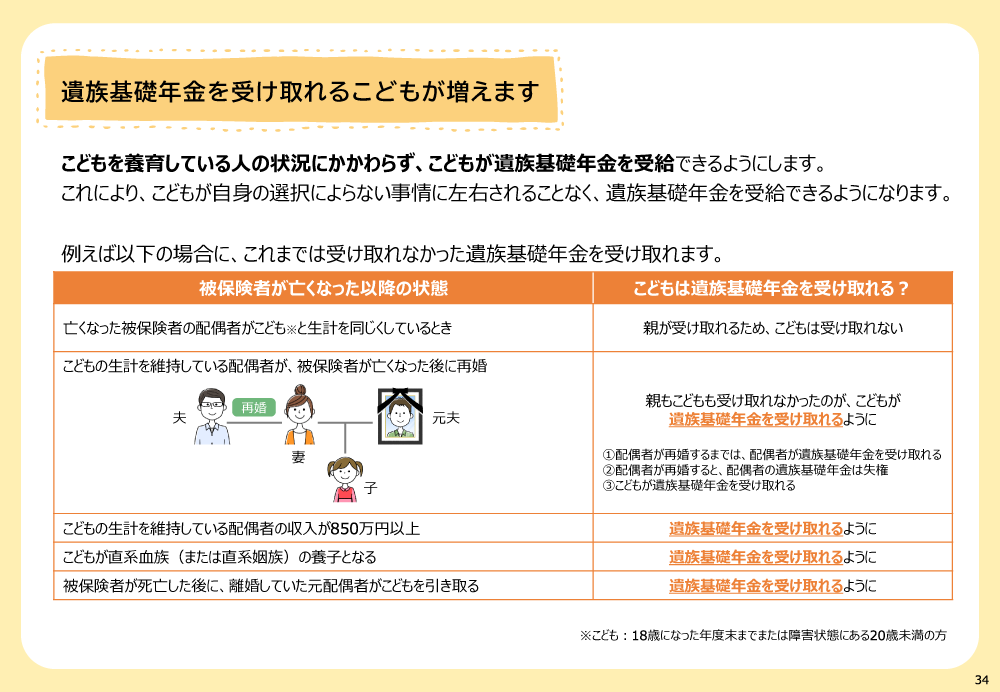

また、遺族基礎年金を受取れる子どもも増えます。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」より

たとえば、改正前は子どもの生計を維持している配偶者が再婚した場合には、その配偶者も子どもも遺族基礎年金が受取れなくなりました。しかし遺族年金改正後に前文の状況になった際は、子どもが遺族基礎年金を受取れるようになります。また、「子どもの生計を維持している配偶者の収入が850万円以上」「子どもが直系血族または直系姻族の養子になる」「離婚していた元配偶者が子どもを引取る」といった場合にも、子どもが遺族基礎年金を受取れるようになります。

遺族年金はいつ改正される?

遺族厚生年金の見直しは、2028年4月に施行される予定です。

女性の場合、遺族年金改正の施行直後に原則5年の有期給付となるのは、2028年度末時点で40歳未満且つ、18歳年度末までの子がいない30代の女性です。厚生労働省によると、新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人とのことです。

男性の場合、子どものいない60歳未満の男性が5年間の有期給付の対象になります。こちらは推計で約1万6,000人が該当するとされています。

また、以下の方には遺族年金改正の影響はありません。

①すでに遺族厚生年金を受給している方

今回の遺族厚生年金の制度改正前から遺族厚生年金を受取っている方は、今後も遺族厚生年金を無期給付で受取りつづけることができます。

②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

有期給付になるのは「60歳未満で」妻(夫)が亡くなった場合です。60歳以上で亡くなった場合は無期給付となります。

③18歳年度末までの子どものいる方

18歳年度末の子ども(一定の障害状態にある場合は20歳未満)がいる場合、その年齢に達するまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受取れます。子どもがこれらの年齢を超えたあと、遺族厚生年金は5年間の有期給付になります。

④2028年度に40歳以上になる女性

今回の改正の影響を受けるのは、2028年度末に40歳未満の方(1989年(平成元年)4月2日以降に生まれた方)です。改正後、20年かけて順次有期給付となる方の年齢が上がり、最終的には「60歳未満は有期給付」となります。

遺族年金は、残された配偶者や子ども、遺族の生活の一部を支えるための年金制度です。これまでは「夫を亡くした妻を支える」という側面の強い制度でしたが、これからは「男女問わず生活を再建するための給付を5年間にわたって行う」という制度に変わっていく、ととらえることができるでしょう。その5年間の遺族年金は手厚くなりますし、5年経過後も人によっては年金が受取れます。

家族が亡くなることは、筆舌に尽くしがたい苦しみです。ですがそれが絶対に起こらないという保証はできません。これからは、万が一のときのお金の不安に備えて、働けるうちは共働きをして働くこと、何かあったときに仕事の面で頼れる人脈を作っておくことが大切です。

また、働くだけでなくNISA・iDeCoなどを活用して税負担を軽減しながら資産形成することや、民間の保険でリスクに備えることも重要な一手となります。

≫関連コラム

新NISAとiDeCoどっちから始める?違いは?

公的年金に頼り切るのではなく、「公的年金+自助努力」で考え、主体的に収入の確保に取組むことが老後の不安を解消する最善の策になります。

- 本ページは2025年7月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

お申込みに際しては、以下のご留意点を必ずご確認ください。

オススメ

頼藤 太希

経済評論家・マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)

頼藤 太希のプロフィールを見る