あなたも対象?加給年金とは――申請すれば1年に約40万円受取れる人も!

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

- 加給年金は、厚生年金の加入者で、扶養する配偶者や子どもがいる65歳以上の方がもらえる年金

- 2028年4月より、子どもがいる場合の加算額が増加。現行制度では「第2子まで23万9,300円、第3子以降は7万9,800円」だが、以後は「一律28万1,700円」に引上げられる

- 一方で配偶者の加算額は引下げられる。現行制度では41万5,900円だが、以後は36万7,200円となる(以上金額は2025年度金額の年額)

「加給年金」をご存じですか?条件を満たしていれば年約40万円ももらえる年金なのですが、意外と知られていないようです。対象なのにもかかわらず手続きをしていなかったらもったいないですよね。

今回は、加給年金とは?の基本と、加給年金がもらえる方、加給年金の今後の変更点、加給年金の手続きの方法を紹介します。

加給年金とは?誰がもらえる?

加給年金は、厚生年金に加入している方が65歳になったときに、その方が扶養する配偶者や子どもがいるときにもらえる年金です。年金の「家族手当」とも呼ばれます。

加給年金の対象となるのは、次の条件を満たす方です。

①厚生年金に20年以上加入している

②厚生年金に加入している方が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子)がいる

この条件を満たせば、夫婦のどちらが年上でも加給年金をもらうことができます。

加給年金の金額は毎年見直されます。2025年度の場合は次のようになっています。

・配偶者…23万9,300円+特別加算17万6,600円=年41万5,900円

(特別加算は1943年4月2日以後生まれの場合の金額)

・1人目・2人目の子…各23万9,300円

・3人目以降の子…各7万9,800円

たとえば65歳の夫に5歳年下の妻がいる場合、夫の厚生年金が5年間で約208万円増えます。

ただし、次の条件に当てはまると、加給年金は受取れなくなります。

・扶養される配偶者(上記例では妻)の年収が850万円(所得655万5,000円)以上の場合

・扶養される配偶者(上記例では妻)が厚生年金に20年以上加入していて、老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金・障害年金を受給する場合

・加給年金をもらえる方(上記例では夫)が老齢厚生年金を繰り上げ受給する場合(加給年金がもらえるのは65歳から)

・加給年金をもらえる方(上記例では夫)が厚生年金を繰り下げ受給する場合

なお、加給年金は厚生年金の制度のため、個人事業主やフリーランスといった国民年金の第1号被保険者は対象外です。

年金制度改正法で加給年金はどう変わる?

2025年6月13日に成立した年金制度改正法には、年金の制度に関するさまざまな改正が盛り込まれています。このなかに「子に係る加算の充実」と「年下の配偶者の扶養に着目した配偶者に係る加算の見直し」が盛り込まれています。

子の加算は増額

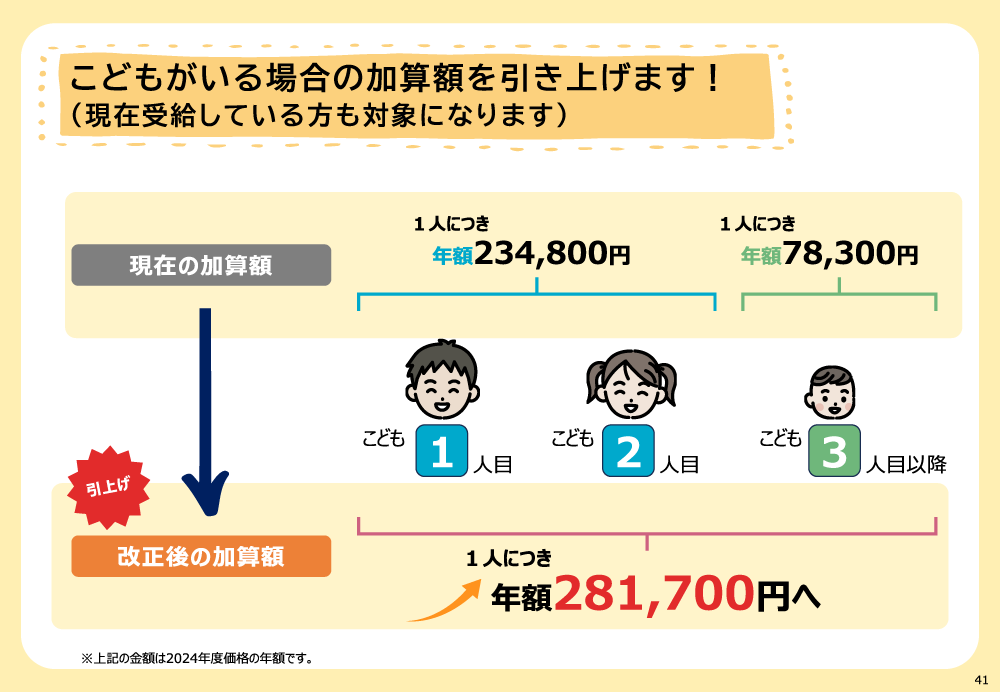

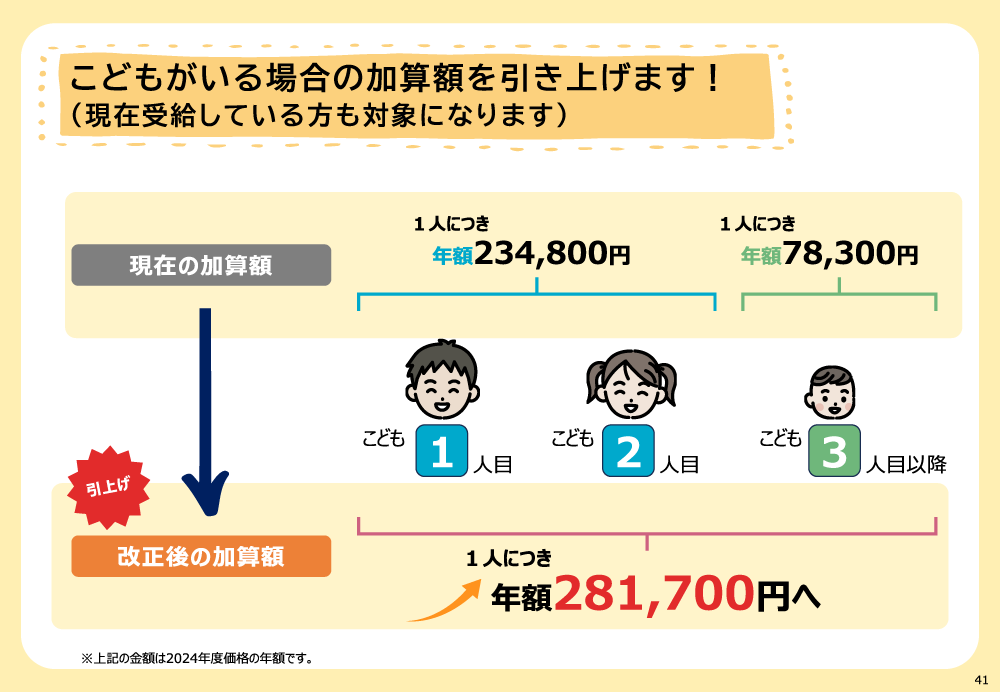

年金受給者が子を扶養している場合には「子の加算」があります。今回の改正では子を持つ年金受給者への保障を強化するために、金額の引上げが盛り込まれました。

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」より

上図は2024年度の金額で作成されています。2024年時点の子の加算は、1人目・2人目の子どもは各23万4,800円、3人目以降は各7万8,300円でした。これが改正後は、人数関係なく1人につき28万1,700円に増額されます。

たとえば、亡くなった方が配偶者と子ども3人を残して亡くなった場合にもらえる子の加算額は下記のとおり増えます。

23万4,800円+23万4,800円+7万8,300円=54万7,900円

↓

28万1,700円×3=84万5,100円

これにより、遺族基礎年金(年額81万6,000円)+子の加算の金額は年間で136万3,900円から166万1,100円に増えます(いずれも2024年度の金額)。

≫関連コラム

遺族年金改正でどう変わる?影響を受けるのはどんな人?

配偶者の加給年金は減額

一方、年下の配偶者を扶養することで得られる配偶者の加給年金は、女性の社会進出が進んでいること、共働き世帯が増加していることなどを背景に減額されます。2024年度時点で40万8,100円(2024年度・特別加算含む)だった加給年金は、改正後36万7,200円になります。

ただし、すでに加給年金を受取っている方の加給年金は減額されず、そのまま維持されます。

以上の改正は、2028年4月から行われる予定です。

加給年金は配偶者を支援する制度から、年金を受給しながら子を育てる方を支援する制度へと変わっていく、ということができるでしょう。

加給年金の手続きの方法は?

老齢年金と同じく、加給年金も「65歳になったら自動的に受給が始まる」というものではありません。年金は申請しないともらえない「申請主義」です。加給年金も、それは同じです。

65歳になる3カ月ほど前に届く「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」のなかには、「生計維持関係に関する申立書」があります。ここで配偶者、あるいは子と生計を同じくしているかを回答し、年収850万円未満であることを示す書類(収入証明書など)を添えて提出します。

また、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を年金事務所や年金相談センターに提出することでも加給年金の手続きが可能です。

もしも手続きが漏れていた場合でも、過去5年分であればさかのぼって請求することができるので、忘れずに申請するようにしましょう。

今後は配偶者の加給年金は年4万円ほど減ることになるので、5歳差の夫婦の場合は加給年金の総支給額は約20万円減ることになります。一方で、年金を受給しながら子育てをする場合には、子の加算が充実します。特に3人目以降は20万円以上の増額ですから、対象となるのであれば大きな改正といえるでしょう。

ただ、いずれにせよ加給年金は申請しないともらえません。そもそも加給年金を知らなかった、あるいはもらえないと思っていたという場合には、申請をしていないことでしょう。それではもったいないですよね。「自分ももらえるのでは?」と思ったら、ぜひ年金事務所・年金相談センターに確認してみてください。

- 本ページは2025年7月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

オススメ

頼藤 太希

経済評論家・マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)

頼藤 太希のプロフィールを見る