所得制限なしの授業料無償化はいつから?高校無償化の制度を紹介

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

- 国が支援している「高等学校等就学支援金制度」の内容

- 2025年には、所得制限が撤廃され、国公立、私立高校を問わず授業料が無償化される

- 2026年には、私立高校の授業料の支援が拡充される

- 主な自治体の取組み状況や授業料以外の支援策

子育てには何かとお金がかかりますが、子どもが成長するにつれ教育費の負担は加速します。そんな子育て世帯の間で注目されているのが「高校授業料の無償化」です。高校授業料の無償化は一定の所得制限を前提としてすでにはじまっていますが、今年から新制度がはじまり、さらに来年には拡充される予定です。そこで今回は、高等学校等就学支援金制度の概要から最新の動向まで解説します。

高校の授業料が無償に!国が支援する「高等学校等就学支援金制度」とは

高校などの授業料を支援する制度には、国が支援している「高等学校等就学支援金制度」があります。この制度は2010年にスタートし、国公立私立を問わず、日本国内に住所を有する高等学校等に通う一定要件を満たす世帯の生徒に対して、支援金を支給する制度です。

2025年4月からこの制度が大きく変わりました。これまでの支給要件のなかには「保護者の所得要件」があり、一定以上の所得がある場合は就学支援金の受給対象から外れ、授業料は家庭の全額負担になっていました。しかし新制度では所得制限が撤廃され、国公私立問わず、全ての世帯が受給の対象になります。

また、2026年4月からは私立高校を対象に加算されている就学支援金の上限額の所得制限が撤廃されます。

実際に支給される金額は、世帯収入や国公立なのか私立なのか、全日制なのか通信制なのかなどにより変わります。

所得制限や支給金額はどのように変わる?

では、具体的にどのように所得制限や支給金額が変わるのか、今回は全日制の学校に通っている例でみてみましょう。

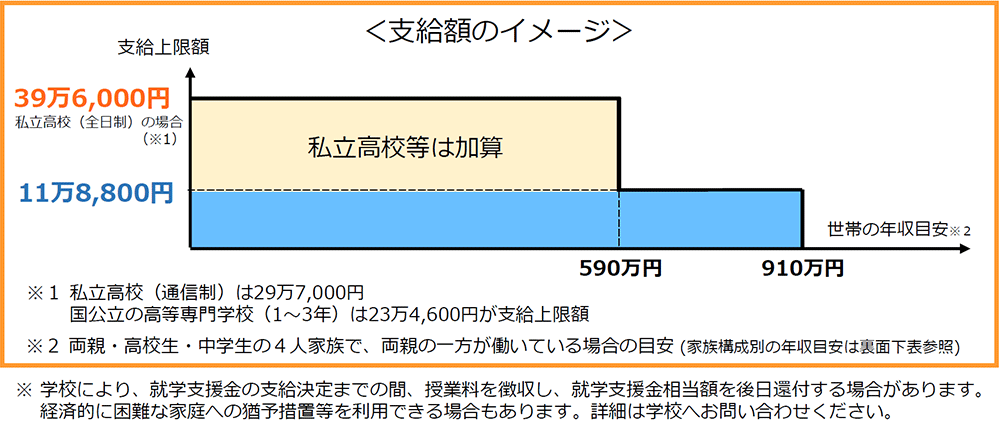

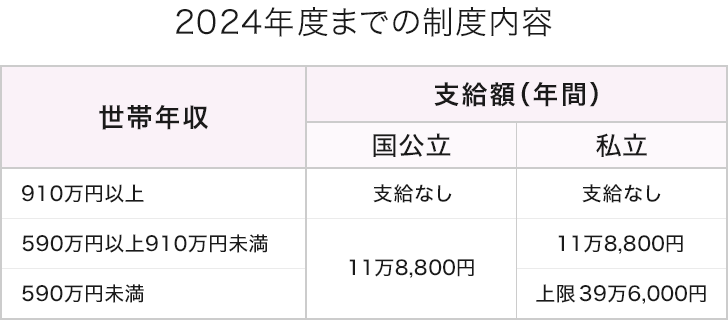

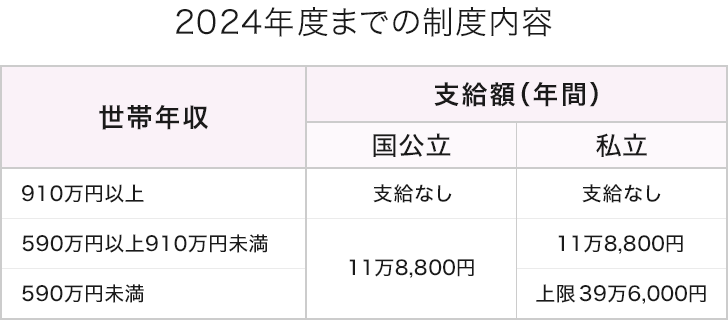

2024年度まで:所得制限ありの授業料無償化

国公立高校の支給額

国公立高等学校等に通う生徒には、世帯年収が910万円未満であれば年間11万8,800円(月額9,900円)を上限に支給されていました。国公立高等学校の授業料は年額11万8,800円のため、実質の授業料はかかりません。

私立高校の支給額

私立高校に通う生徒の支給額は、保護者の収入に応じて変わっていました。世帯年収が910万円未満であれば年間11万8,800円を上限に支給され、世帯年収が590万円未満であれば年間39万6,000円を上限に支給されていました。

実際の所得制限の水準は家族構成によって異なります。共働き夫婦の場合は2人の収入の合算額で判断されます。

文部科学省のリーフレットより(株)Money&You作成

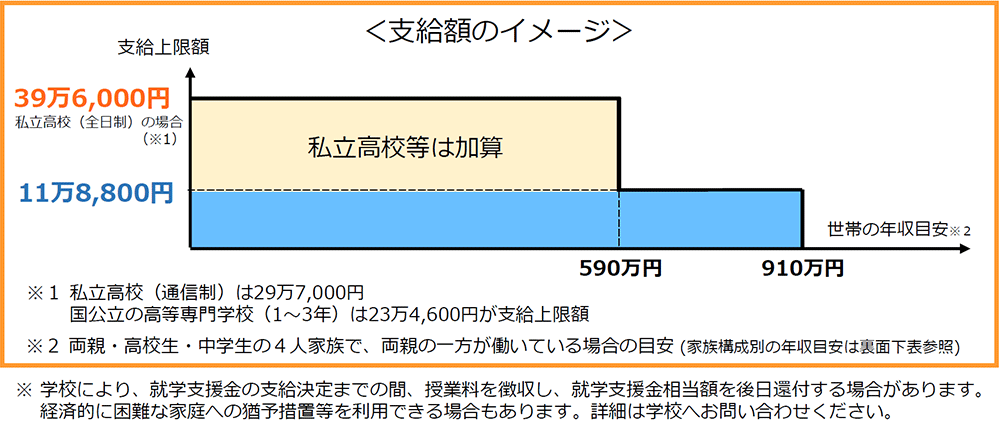

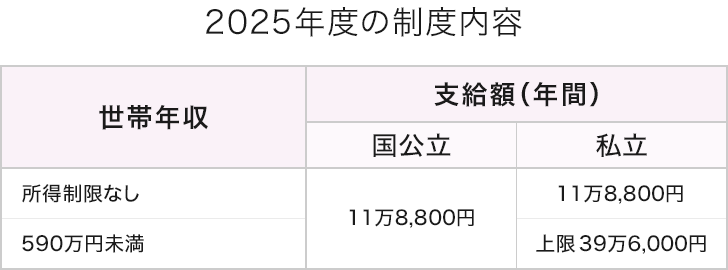

2025年度から:所得制限なしの授業料無償化

2025年4月からは、所得制限が撤廃され、国公立私立を問わず一律年間11万8,800円を上限に支給されます。ただし、私立高校を対象に加算されている就学支援金の支給は世帯年収590万円未満の世帯が対象になっています。

文部科学省のリーフレットより(株)Money&You作成

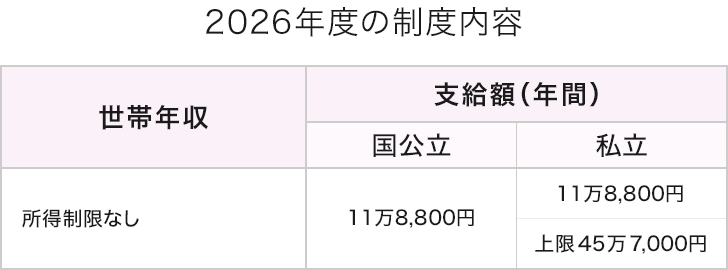

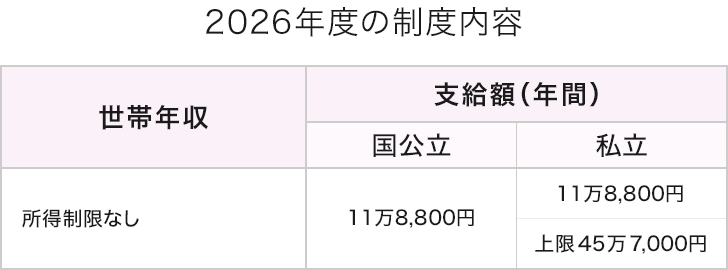

2026年度から:私立高校の支給上限額引上げ

2026年度から、私立高校を対象に加算されている就学支援金が所得制限なしで支給され、金額も年間45万7,000円に引上げられる予定です。

文部科学省の資料より(株)Money&You作成

東京都や大阪府での高校授業料無償化の取組み

参考までに、2024年度から東京都では所得制限の撤廃を行い、都内在住の高校生を対象に、国公立私立を問わずすべての高校の授業料を実質無償化しています。国公立高校の場合は11万8,800円、私立高校の場合は、48万4,000円まで助成されます。

大阪府では、2024年度の高校3年生から段階的に高校の授業料無償化を導入し、2025年度は高校2・3年生、2026年度には全学年に対象を拡大する予定です。2026年までには所得制限をなくし、授業料の全額を助成する予定になっています。

高校進学時にかかる費用はどれくらい?

ただし、国公立私立ともに、支給されるのはあくまでも授業料です。授業料以外の費用については家庭の全額負担になります。

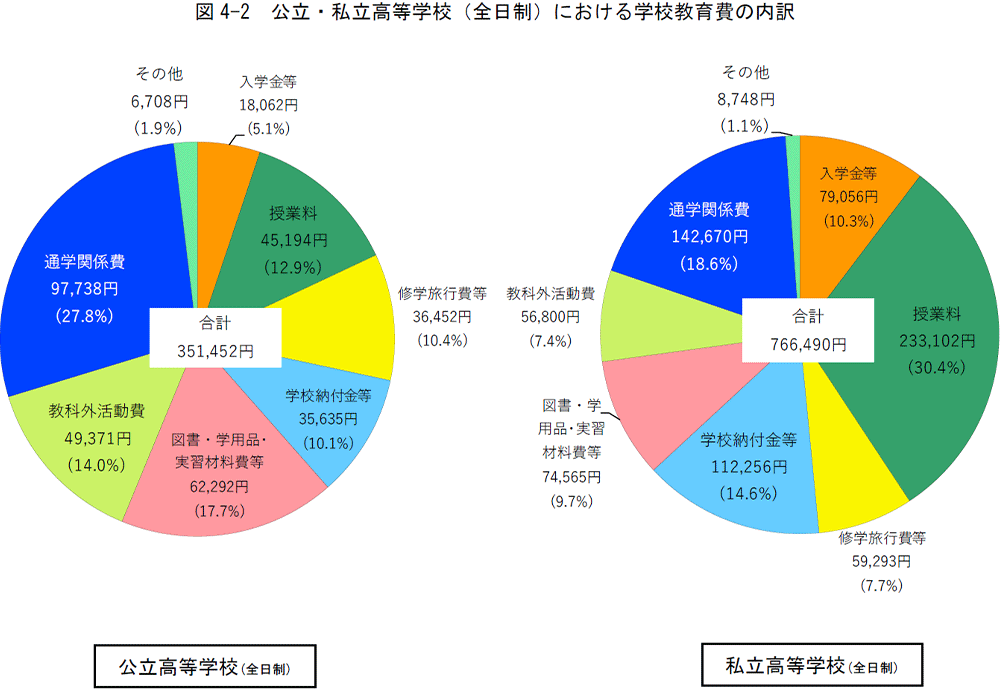

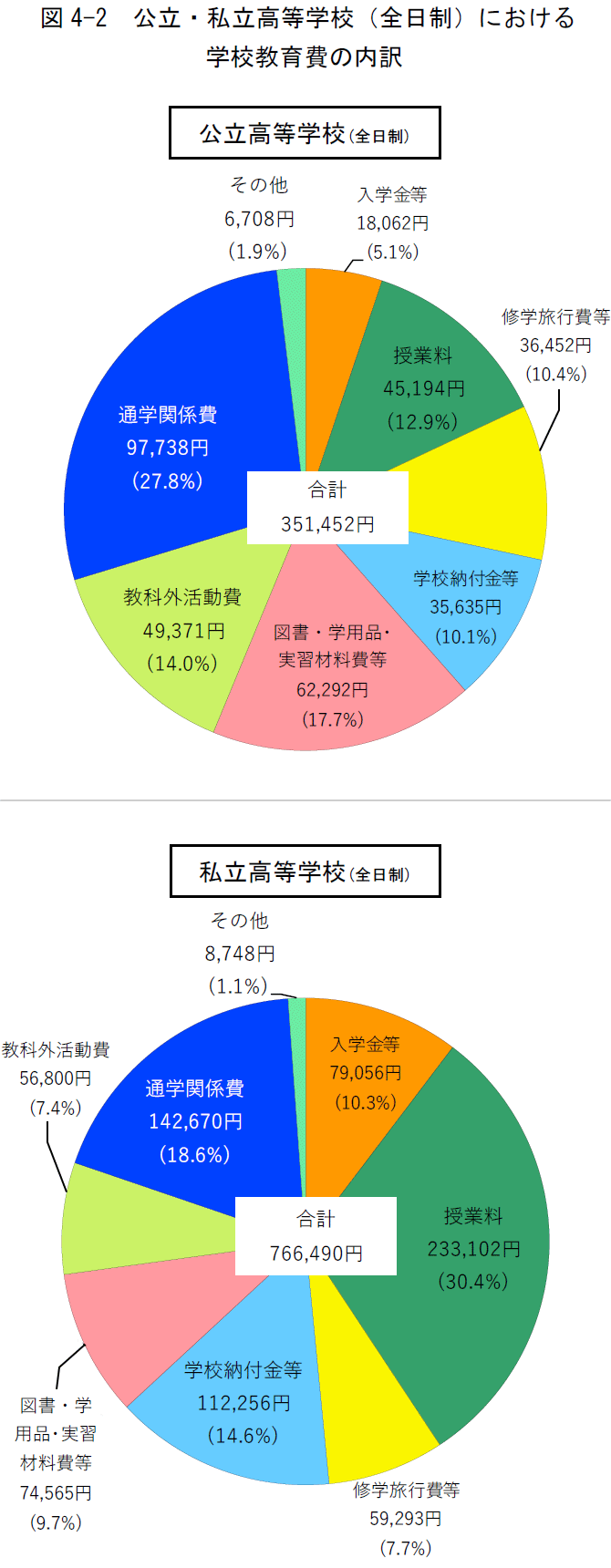

文部科学省の「子供の学習費調査(令和5年度)」によると、公立高校(全日制)の場合、初年度の学習費総額は59万7,752円となっています。内訳は、学校教育費35万1,452円、学校外活動費24万6,300円です。

私立高校(全日制)の場合、初年度の学習費総額は103万283円となっています。内訳は、学校教育費76万6,490円、学校外活動費26万3,793円です。

文部科学省「子供の学習費調査(令和5年度)」

学校教育費の内訳を見てみると、公立高校(全日制)の場合、入学金等1万8,062円、授業料4万5,194円、修学旅行費等3万6,452円、学校納付金等3万5,635円、図書・学用品・実習材料費等6万2,292円、教科外活動費4万9,371円、通学関係費9万7,738円、その他6,708円となっています。

私立高校(全日制)の場合、入学金等7万9,056円、授業料23万3,102円、修学旅行費等5万9,293円、学校納付金等11万2,256円、図書・学用品・実習材料費等7万4,565円、教科外活動費5万6,800円、通学関係費14万2,670円、その他8,748円となっています。

私立高校の場合は、学校によって費用が大きく異なるため事前に調べておくことが大切です。

上記は年間でかかる費用ですが、高校入学時には入学金や施設設備費だけでなく、制服代、体操着、靴代、鞄代などを一度に支払うため、まとまった金額が必要になります。最近はICT教育の導入が進み、1人1台タブレットを購入しなければならない高校も増えていますので、さらに費用がかかります。

また、高校が徒歩や自転車で通える距離にある生徒以外は通学のためのバスや電車の定期代が必要になります。私立高校の場合は遠方から通うケースも多いため、先の「子供の学習費調査(令和5年度)」を見ても定期代などの通学関係費が高くなっていることがわかります。

加えて、家庭での勉強の環境を整備するために、インターネット環境の整備や勉強机・本棚を購入することもあるでしょう。

ざっくりとですが、高校への進学時に一度に支払う費用として以下の金額を目安に準備しておくとよいでしょう。

- 国公立の場合10万円〜20万円程度

- 私立の場合40万円〜60万円程度

授業料の無償化以外で助成される制度は?

上記で見てきたように高校に通学するには、授業料以外にも様々な費用がかかります。

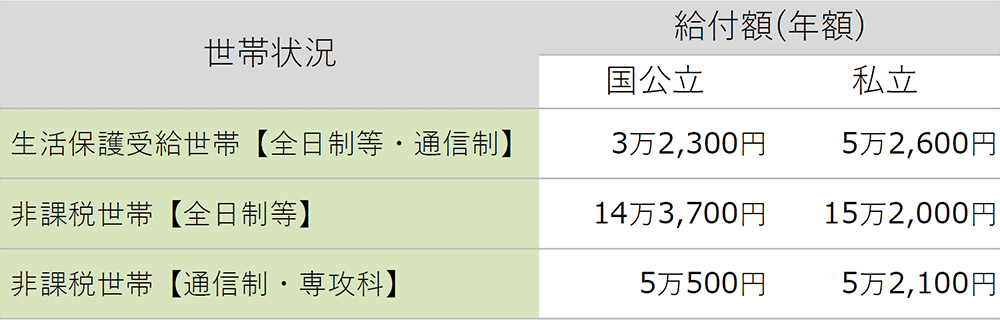

特に所得が高くない世帯にとっては経済的な負担は大きいでしょう。そこで活用を検討したいのが、授業料以外の費用を支援する「高校生等就学給付金制度」です。

高校生等就学給付金制度は、国が費用の一部を負担し、各都道府県が実際の運営を行っているもので、教科書費・教材費・学用品費・通学用品費・教科外活動費など、授業料以外の費用を支援する制度です。

高校生などの生徒を養育している、生活保護世帯や住民税の所得割が非課税(年収約270万円未満)の低所得世帯を対象に返済の必要のない給付金が支給されます。ただし、自治体により内容は異なります。

≫関連コラム

「住民税非課税世帯」とは?年収いくらの世帯が対象になるのか

就学給付金制度の対象となる学校は、国公立や私立の高等学校、中高一貫校の後期課程、高校専修学校、通信制高校などです。

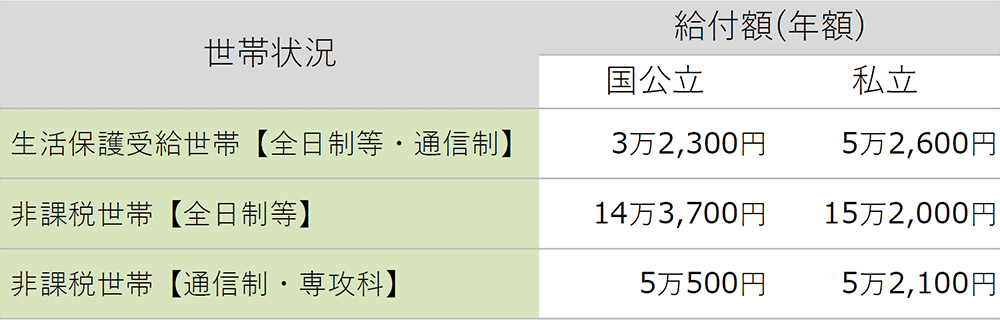

高校生等就学給付金の支給額は、年度、収入、子どもの人数、在学先の学校の種類により変動します。2025年度の給付額は、生活保護受給世帯で全日制・通信制の高校等に通学している場合、国公立は年額3万2,300円、私立は年額5万2,600円となっています。住民税の所得割が非課税世帯の場合の給付額は細分化されています。

<2025年度の給付額>

授業料の無償化は高校選びにどう影響する?

子育て世帯にとっては、授業料の無償化は教育費の家計負担が減り、とても喜ばしいことです。

一方で、授業料の負担が減るのであれば公立離れが進む可能性もあります。私立はそれぞれの学校で特色ある教育を打ち出し、施設面を含めて学習環境が充実しているところが多い傾向にあります。となると、これまで経済的な理由で諦めていた方が私立に進学しやすくなるでしょう。

また、経済的にゆとりのある家庭では、授業料が無償化になり家計に余裕がでた分を予備校代や習い事、短期の留学費用などにあてることができるので、教育格差は縮まらないとの見方もあります。

いずれにせよ、少子高齢化が加速するなかで、教育費の負担軽減策はこれからますます打ち出される可能性は高いでしょう。経済的な支援があることで学校の選択の幅が広がることはメリットと言えます。その一方で、公立離れが進みすぎないよう、国の対策にも期待したいところです。子どもの成長や将来を考え、子どもの特性に合った学校を選びたいですね。

- 本ページは2025年8月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

オススメ

高山 一恵

ファイナンシャルプランナー(CFP)

(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計190万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue

高山 一恵のプロフィールを見る