【この記事を読んでわかること】

- 国民年金は所定の国民年金保険料を支払えば誰でも満額受取れる

- 厚生年金は平均年収(厳密には「標準報酬月額」)や加入期間によって金額が変わる

- 年金の「財政検証」では、主に厚生年金に加入する期間の長い若年層や女性の年金額が増えると試算されているが、今後の経済成長により金額は変わる

老後の年金、いくら受取れるのか気になっている人は多いでしょう。たしかに年金の制度は複雑ですが、年金額の目安がわからなければ、生活費をいくら用意すればよいのかもわかりません。

そこで、今回は便利な「年金早見表」を用意しました。年収200万、300万、400万、500万円、600万円、700万円の人が受取れる年金額はいくらかを紹介します。

また、2024年に行われた財政検証の結果からわかる「65歳から受取れる年金額の目安」や、公的年金の不足を補う方法も合わせて見ていきましょう。

国民年金と厚生年金、なにが違う?

日本の公的年金には、国民年金と厚生年金の2つがあります。

国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する年金です。40年間にわたって所定の国民年金保険料を支払えば、誰もが満額の年金が受取れます。

対する厚生年金は、会社員や公務員が勤務先を通じて加入する年金です。会社員や公務員は、毎月の給料から厚生年金保険料が天引きされています。厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれているので、国民年金・厚生年金の両方から年金を受取ることができます。

なお、原則65歳から受取れる年金を老齢年金といいます。老齢年金には、国民年金から受取れる「老齢基礎年金」と、厚生年金から受取れる「老齢厚生年金」があります。

老齢厚生年金を概算するには?

2025年度の老齢基礎年金の受給額の満額は月額6万9,308円・年額83万1,700円(昭和31年(1956年)4月1日以前生まれの場合、月額6万9,108円・年額82万9,300円)です。なお、国民年金保険料を未納にしている期間があれば、その分年金額は減ります。

それに対して、老齢厚生年金の金額は、おおよそ「平均年収÷12×0.005481×加入月数」という式で計算できます。この計算式からは、平均年収が高く、加入月数が長いほうが受取れる金額も増えることがわかります。

たとえば、平均年収が400万円の人が厚生年金に40年間(480月)加入した場合の老齢厚生年金の概算の金額(年額)は「400万円÷12×0.005481×480月=87万6,960円」と計算できます。老齢基礎年金の年額83万1,700円と合計すると、年金額の合計は170万8,660円になります。

ただ、本来の老齢厚生年金の計算は、厳密には「平均年収」ではなく、毎年4月から6月の給与をもとにした「標準報酬月額」を用います。標準報酬月額には上限(32等級・65万円)があり、4月から6月の給与平均額が63万5,000円以上の人は全員32等級となります。

年金早見表で年金額をざっくりチェック

以上を踏まえて自分で年金額を計算することもできなくはないですが、一苦労ですよね。そこで、年金早見表を使って年金額をざっくり把握しましょう。

<年金早見表(年額)>

| 厚生年金 加入期間 |

5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 43年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 27歳 | 32歳 | 37歳 | 42歳 | 47歳 | 52歳 | 57歳 | 62歳 | 65歳 | |

生 涯 の 平 均 年 収 |

200万円 | 89万円 | 94万円 | 100万円 | 106万円 | 111万円 | 117万円 | 122万円 | 128万円 | 131万円 |

| 300万円 | 92万円 | 100万円 | 109万円 | 117万円 | 126万円 | 134万円 | 143万円 | 152万円 | 157万円 | |

| 400万円 | 94万円 | 106万円 | 117万円 | 128万円 | 139万円 | 150万円 | 161万円 | 173万円 | 179万円 | |

| 500万円 | 97万円 | 110万円 | 124万円 | 137万円 | 151万円 | 164万円 | 178万円 | 191万円 | 199万円 | |

| 600万円 | 100万円 | 116万円 | 132万円 | 149万円 | 165万円 | 182万円 | 198万円 | 215万円 | 225万円 | |

| 700万円 | 103万円 | 122万円 | 141万円 | 161万円 | 180万円 | 200万円 | 219万円 | 238万円 | 250万円 | |

- 国民年金満額(83万1,700円)と厚生年金額の目安

- 厚生年金:平均年収÷12で該当する標準報酬月額を算定。標準報酬月額×0.005481×加入月数で計算

- 65歳未満の金額は65歳時点での受給金額を表示

(株)Money&You作成

表の縦軸は「生涯の平均年収」、横軸は「厚生年金加入期間」を表します。そして、平均年収と厚生年金加入期間の交点の金額が、65歳から受取れる年金の年額(老齢基礎年金の満額約83万1,700円+老齢厚生年金の金額)となっています。なお、この表では前述の「標準報酬月額」を用いて老齢厚生年金の金額を算出しています。

たとえば、平均年収500万円の人が40年間厚生年金に加入していた場合、65歳から受取れる年金の年額は191万円とわかります。

みなさんの場合はどうでしょうか。ぜひチェックしてみてください。

なお、毎年誕生日ごろに届く「ねんきん定期便」には、

- 50歳未満…これまでの加入実績で受取れる年金額(今受取った場合の年金額)

- 50歳以上…今のまま60歳まで加入した場合に65歳から受取れる年金見込額

が記載されています。

特に50歳以上のねんきん定期便では、実際受取れる金額に近い金額がわかりますので確認するのがおすすめです。ちなみに、ネット版の「ねんきんネット」を利用すればいつでも年金額を確認できます。

財政検証に示された「65歳から受取れる年金額」の見通しはいくら?

2024年は5年に1度の「財政検証」が行われる年です。財政検証はいわば「年金制度の定期健康診断」。将来の経済成長や人口の見通しなどをもとに年金の財政状況を確認して、国民年金や厚生年金の制度が今後も維持できるかをチェックします。

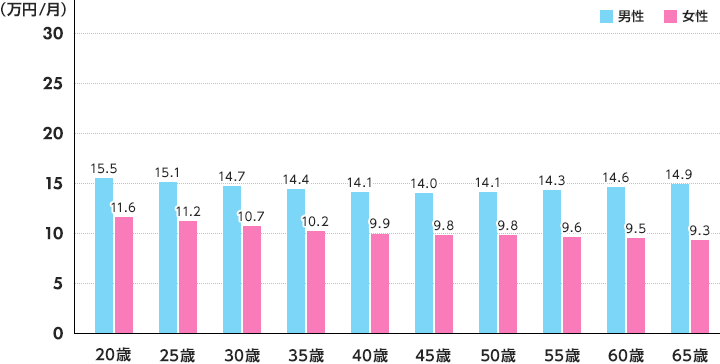

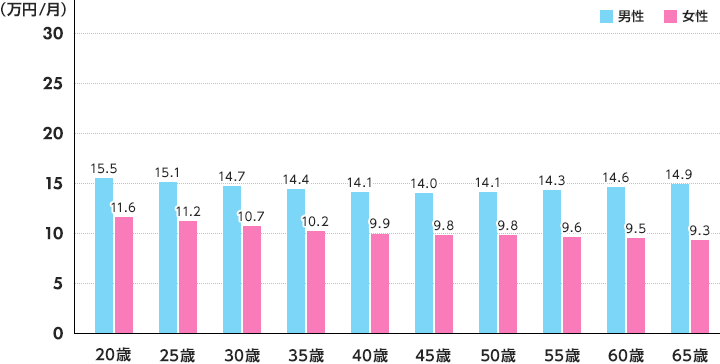

2024年の財政検証では、男女別・世代別に物価変動を考慮した平均年金額の見通しが示されました。2024年度時点で65歳(1959年度生まれ)の人が受取れる年金の月額平均は、男性14.9万円・女性9.3万円です。

経済成長率が+1.1%だった場合の「成長型経済移行・継続ケース」と、経済成長率が−0.1%だった場合の「過去30年投影ケース」で、各年齢の人が65歳から受取れる年金の月額平均は、次のグラフのようになっています。

<成長型経済移行・継続ケース(経済成長率+1.1%)>

厚生労働省資料より(株)Money&You作成

<過去30年投影ケース(経済成長率−0.1%)>

厚生労働省資料より(株)Money&You作成

2024年の財政検証では、当初の見通しよりも厚生年金に加入して働く人が増えました。また、女性や高齢者の働く人が増加し、会社員・公務員に扶養される第3号被保険者が減りました。そのため、主に厚生年金に加入する期間の長い若年層や女性の年金額が増えると試算されています。

今後、厚生年金に加入して働く人はますます増加します。2024年10月からは社会保険の適用が拡大され、パート・アルバイトで働く人の社会保険加入の企業規模の要件が「101人以上」から「51人以上」に変わります。さらに将来的には企業規模の要件が撤廃される見通しです。

ただグラフからは、経済成長率が+1.1%か−0.1%かで、受取れる年金額が大きく違うことがわかります。今後も経済成長が続き、年金額が増やせるかは未知数です。

公的年金の不足を補うには?

年金額が少なくて不安…と思ったら、増やす方法もあります。具体的には、次のとおりです。

長く働いて勤労収入を得る

60歳以降の再雇用・再就職では年収が減るケースも多くありますが、働いて勤労収入を得ていれば、そのお金を生活費に回したり、老後のために貯めたりできます。また、後述する「年金の繰り下げ受給」がしやすくなります。

70歳まで厚生年金に加入する

国民年金は原則60歳までしか加入できませんが、厚生年金は70歳まで加入できます。厚生年金に加入しながら働くことで、受取れる年金も増えます。

たとえば、年収300万円で60歳〜70歳までの間、10年間厚生年金に加入して働くと、公的年金が年約17万円増える計算です。仮に70歳まで働いて年17万円年金が増えた場合、90歳までの20年間に受取れる金額は340万円も多くなります。

年金の繰り下げ受給をする

年金の受取りは原則65歳からですが、66歳以降に遅らせることができます。これを年金の繰り下げ受給といいます。1カ月受取りを遅らせることで年金額は0.7%増額。75歳まで繰り下げることで最大で84%年金額が増えます。

仮に、65歳から月15万円の年金を受給できる人が70歳まで繰り下げ受給すると、受取れる年金額は月21.3万円に。さらに、75歳まで繰り下げ受給をすると、受取れる年金額は月27.6万円に増える計算です。

国民年金に任意加入する

国民年金の未納期間があるならば、60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入することで、加入期間を増やして将来の老齢基礎年金を増やすことができます。仮に加入期間を1年増やすと、老齢基礎年金が年2万円程度増えます。

新NISAやiDeCoなどで自分年金を準備する

新NISAとiDeCoは、どちらも投資で得られた利益にかかる税金が非課税にできる制度です。通常、投資から得られる運用益には20.315%の税金がかかります。しかし、新NISAやiDeCoを利用して投資をすれば、得られた運用益にかかる税金はゼロになるので、効率よくお金を増やす期待ができます。さらにiDeCoの場合、毎年の掛金が全額所得控除できるため、毎年の所得税や住民税を軽くできるメリットもあります。

老後に受取れる年金額を年収別に紹介してきました。また、財政検証の結果から、将来の年金額がどのようになりそうなのかにも触れました。自分の年金額がいくらかがわかると、老後の生活のイメージもできるでしょう。「年金が少ない」と思ったら、公的年金の不足を補う方法を活用して、少しでも老後の年金を充実させていきましょう。

- 本ページは2025年1月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

お申込みに際しては、以下の留意点を必ずご確認ください。

頼藤 太希

マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki

頼藤 太希のプロフィールを見る