育休の給付が「手取り10割」に?出生後休業支援給付金とは?

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

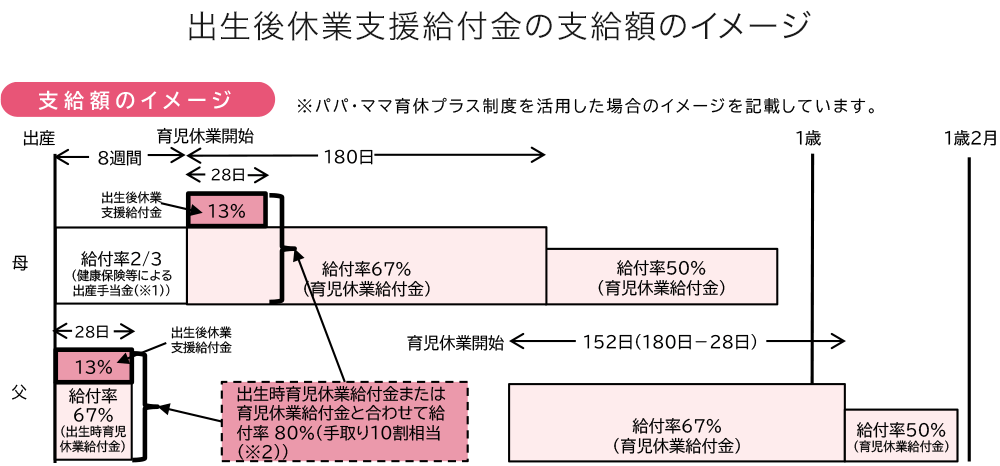

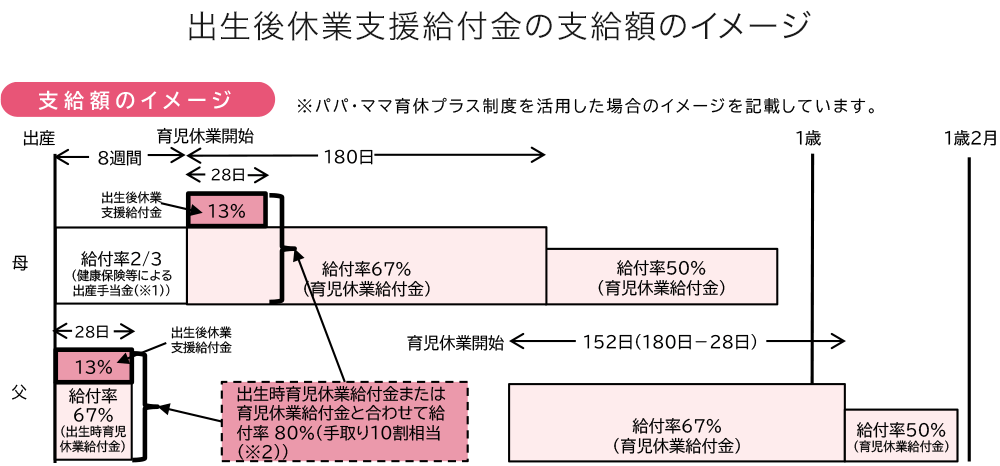

- 出生後休業支援給付金は育休の給付金(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)の上乗せとなる給付金。育休がはじまってから最大28日の間、育休前の賃金の13%がもらえる

- 育児休業給付金や出生後休業支援給付金には所得税や住民税、社会保険料がかからないので、実質的に「手取り10割」が実現する

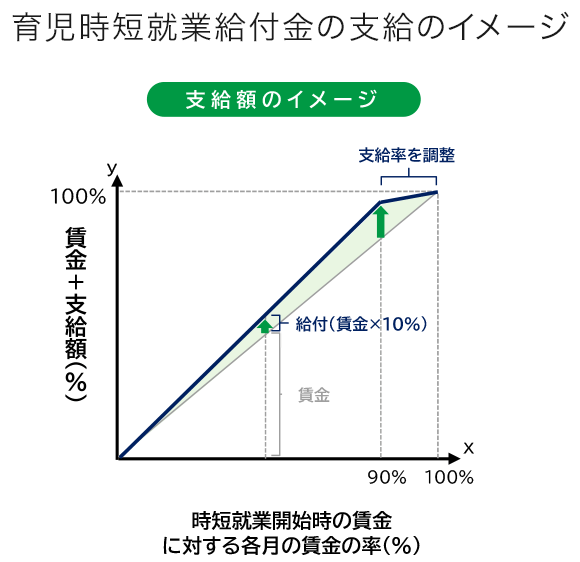

- 2歳未満の子どもを育てるために時短勤務すると、育児時短就業給付金として育児時短就業中に支払われた賃金額の最大10%がもらえる

育休(育児休業)は、原則1歳未満の子どもを育てるために仕事を休むことができる制度ですが、育休期間中は給与が支払われないことが多いものです。その場合、育休中の収入減をカバーしてくれる「育児休業給付金」がもらえます。

2025年4月から、この育児休業給付金に上乗せしてもらえる「出生後休業支援給付金」がスタートしました。出生後休業支援給付金がもらえる期間は実質「手取り10割相当」になるので、子育て世帯の負担軽減に役立ちます。

今回は、出生後休業支援給付金の基本や、給付条件・申請方法を紹介します。また、同じく2025年4月1日から支給が受けられるようになった「育児時短就業給付金」についても解説します。

出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金は、子どもが生まれたあとの一定期間に、夫婦ともに通算14日以上の育児休業または出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受ける方が上乗せでもらえる給付金です。

育休前の賃金の13%相当額が最大28日間支給されます。

出典:厚生労働省ホームページ

育休でもらえる育児休業給付金の支給率は、育休開始から180日は育休前の賃金(厳密には、育休に入る直前の6カ月間に支払われた賃金総額を180で割った金額)の67%、181日目からは育休前の賃金の50%となっています。働けない期間の大きな助けになりますが、育休前よりも手取りは減ってしまいます。しかし、出生後休業支援給付金があれば、67%の育児休業給付金に加えて13%分が上乗せされるため、合計で育休前の賃金の80%の給付金をもらえることになります。

たとえば、育休前の賃金が月30万円の方が1カ月(30日)育休を取得することでもらえる育児休業給付金は「1万円×30日×67%=20万1,000円」です。これに加えて出生後休業支援給付金を28日分もらった場合、「1万円×28日×13%=3万6,400円」となりますので、総支給額は23万7,400円になります。

これらの給付金には所得税や住民税がかからないうえ、育休中には社会保険料も免除されます。育休前の給与支給額を100%とすると、税金や社会保険料を支払ったあとの手取りは80%くらいになるでしょう。それに対して、育児休業給付金+出生後休業支援給付金は税金や社会保険料が免除になるため支給額がそのまま手取りになります。つまり育休前の手取りの水準と同等の支給額を受取ることができるので、実質「手取り10割になる」ということです。

育休は母親だけでなく父親も取得可能です。上記の図では、母親の産休中(出産後8週間)に父親が育休(出生時育児休業(産後パパ育休))を取得することで出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金をもらい、その後母親の育休開始で育児休業給付金と出生後休業支援給付金をもらっています。通常の育休に加えて、出生時育児休業(産後パパ育休)、出生後育児休業は、取得時期を分割することができます。

現在の若者世代が結婚、妊娠・出産、子育てを不安なくできるようにするには、経済的な不安や夫婦で働きながら子どもを育てる環境を整備する必要があります。出生後休業支援給付金は、それらをサポートするためにできた給付金というわけです。

≫関連コラム

子育て世帯の給付金一覧!私は対象?

出生後休業支援給付金の支給要件・申請方法は?

出生後休業支援給付金の支給要件・申請方法は、次のとおりです。

出生後休業支援給付金の支給要件

①父親は出生後8週間以内、母親は産休後8週間以内に通算14日以上育休をとること

②夫婦とも育休を取ること

出生後休業支援給付金は育児休業給付金や出生時休業支援給付金に上乗せされるため、原則として夫婦ともこれらの育休をとることが支給の要件になっています。ただし、配偶者が自営業の場合や別居中の場合など次のような場合は例外的に配偶者が育休を取る必要はありません。

①配偶者がいない(離婚・行方不明・死別など)

②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

④配偶者が無職

⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

⑥配偶者が産後休業中

⑦①〜⑥以外の理由で配偶者が育児を取得することができない

出生後休業支援給付金の申請方法

出生後休業支援給付金の申請は、原則として育休の申請と同時に行います。申請は勤め先がハローワークに提出することになっています。育休の支給申請書に出生後休業支援給付金に関する記載欄がありますので、勤め先に伝えて申請してもらいましょう。また母子手帳や住民票など、勤め先から提出を求められる書類がある場合は、合わせて提出します。

育児時短就業給付金とは?

育児時短就業給付金とは、雇用保険に加入している方が、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務して、賃金が低下した場合に支給される給付金です。出生後休業支援給付金と同じく、2025年4月に新設されました。

出典:厚生労働省ホームページ

従来の時短勤務では、フルタイム勤務に比べて手取り額が少なくなることが課題でしたが、この制度が新設されたことによって、収入減がカバーされ、育児と仕事を両立できる環境が整ってきたといえます。

対象は、下記の①、②をいずれも満たす方となっています。

①2歳未満の子どもを養育するために、育児時短就業する従業員(雇用保険の被保険者)

②育児休業給付の対象となる育児休業から引続いて、育児時短就業をはじめた従業員、または、育児時短就業の開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12カ月あること

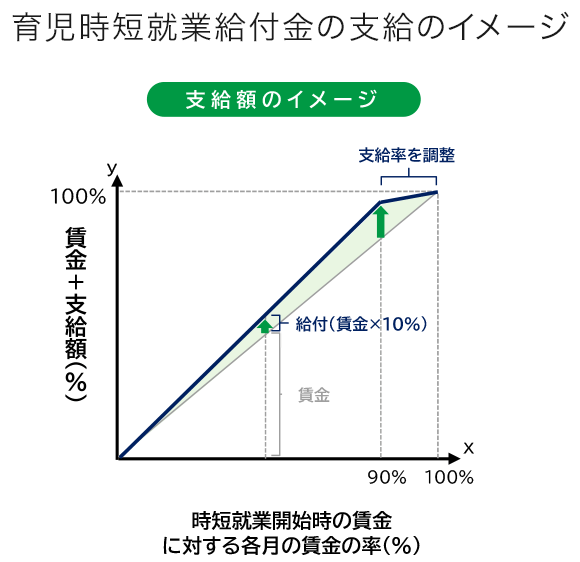

育児時短就業給付金の支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%にあたる金額です。ただし、賃金と育児時短就業給付金の支給額の合計が時短勤務開始前よりも多くならないよう、賃金額によっては0〜10%の範囲で段階的に給付金の支給率が調整されます。

たとえば、時短勤務開始前の賃金が30万円、時短勤務開始後の賃金が20万円の場合、時短勤務開始後の賃金は時短開始前の賃金月額の90%以下です。90%以下の場合は、育児時短就業給付金の支給率は10%となります。このケースでは2万円が支給されます。

同様のケースで、時短勤務開始後の賃金が28万円の場合は、時短勤務開始後の賃金が時短開始前の賃金月額の90%を超えています。90%以上〜100%未満の場合は、時短開始後の賃金に調整後の支給率を掛けた金額が支給されます。この場合は、約1万8,000円支給されます。

育児時短就業給付のメリットは?

会社などの事業主は育児・介護休業法という法律によって、3歳未満の子どもを養育している従業員が申出た場合には1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を設ける必要があります。ただ、こうした制度を利用して働く時間が短くなるとその分給与が減ってしまいます。給与が減るとなれば、子育てのためとはいっても休みにくくなってしまいますよね。それを減らすために給付されるのが、育児時短就業給付金です。

育児時短就業給付金が導入されても給与減をすべてカバーできるわけではないのですが、それでも育児時短勤務を選びやすくなります。そのうえ、特に女性は仕事を中断することなく働き続けやすくなるメリットがあります。

育児時短就業給付金も、勤め先がハローワークに申請を行います。育休の支給申請書に出生後休業支援給付金に関する記載欄がありますので、勤め先に伝えて申請してもらいましょう。また母子手帳や住民票など、勤め先から提出を求められる書類がある場合は合わせて提出します。

出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金は、子育て世帯の収入減をカバーするために設けられた給付金です。その金額は決して十分とはいえないかもしれませんが、多様化する働き方を支えてくれるありがたい給付金であることに変わりはありません。対象の方はぜひ利用していただき、子育てと仕事の両立に役立てましょう。

- 本ページは2025年5月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

オススメ

高山 一恵

ファイナンシャルプランナー(CFP)

(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計190万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue

高山 一恵のプロフィールを見る