仮想通貨(暗号資産)の税金が減る?申告分離課税で税率はどう変わるのか

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

- ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)の利益への課税方法は「総合課税」で、所得税最大45%・住民税(一律)10%の税金がかかる

- 仮想通貨の利益への課税方法を株などと同様の「申告分離課税」にすることが検討されている。申告分離課税となれば税率は一律で20.315%になる。

- 仮に仮想通貨で1億円の利益が出た場合、総合課税と申告分離課税では税額に約3,000万円の差がつく

ビットコインに代表される仮想通貨(暗号資産)。ネット内でやり取りされるお金といえばそのとおりなのですが、買い物をするお金というよりも投資先として活用される「資産」というイメージの方がほとんどでしょう。

現状、仮想通貨の利益には株などの金融商品よりも多額の税金がかかる可能性があります。しかし今後は、株・投資信託・FXなどと同様の税金で済むようになるかもしれません。

今回は、仮想通貨にかかる税金と、制度変更によってその税金がどのくらい変わるのかを紹介します。

仮想通貨(暗号資産)に税金はいくらかかる?総合課税の仕組みと課題

税金の課税方法には、他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」と、他の所得とはわけて税率が決まる「分離課税」の2つがあります。

仮想通貨の取引で得た利益は、現状「雑所得」という所得になり、「総合課税」の対象です。総合課税では、給与など他の所得を合算して税額を計算します。総合課税の税率は、所得の合計額(課税される所得金額)に応じて5%〜45%となっています。

<所得税額の速算表>

- この表は横にスクロールできます

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |

| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |

| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |

国税庁のウェブサイトより(株)Money&You作成

所得税は「超過累進課税」といって、「4,000万円以上の部分に45%」「1,800万円から4,000万円未満の部分に40%」…というように、段階的に計算します。しかしこの速算表を使えば、課税される所得金額に税率をかけ、控除額を差引くだけで所得税額が算出できます。

たとえば仮想通貨で1億円稼いだときの所得税額は、1億円×45%−479万6,000円=4,020万4,000円となります。加えて、住民税も引かれます。住民税の税率は一律10%が原則のため、1億円×10%=1,000万円です。

したがって仮想通貨の1億円の利益からは、合わせて5,020万4,000円も税金が引かれてしまうのです。利益が半分以下になるのですから、かなり重く感じられる税金です。

仮想通貨(暗号資産)が申告分離課税になるとどうなる?

分離課税は、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する課税の方法です。分離課税は確定申告が原則不要な「源泉分離課税」と、原則必要な「申告分離課税」にわけられます。このうち、株などの金融商品を売ることで得られた利益は申告分離課税の対象となります。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば確定申告は不要ですが、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を使っている場合には確定申告が必要です。

株・投資信託・FXなどの金融商品を売ったことによる申告分離課税の税率は、一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税(2037年末まで)0.315%)となっています。

例えば、株で1億円稼いだ場合の税金は、所得税と住民税合わせて1億円×20.315%=2,031万5,000円となります。同じ1億円の利益でも、総合課税か申告分離課税かの違いで実に2,988万9,000円もの差が生じることがわかります。

仮想通貨で利益が得られたとしても、同じ「投資」のはずなのに、株や投資信託など他の金融商品と差があることを不自然に思う方が多いでしょう。多額の税金がかかるのは誰でも嫌なものです。

そこで、仮想通貨の利益にかかる税金も総合課税ではなく申告分離課税にしてほしいという声があがっています。仮想通貨が申告分離課税になれば、その分納める税額が少なくなります。

2024年末に政府・与党が発表した税制改正大綱には、次のように記載されています。

暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置付け、上場株式等をはじめとした特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討する。

少々難しい表現になっていますが、仮想通貨への課税は法律や報告義務などの整備をすることで見直すということです。「上場株式等をはじめとした特例が設けられている他の金融商品と同等」ですから、課税の方法も株と同じく申告分離課税になるというのが自然な解釈でしょう。

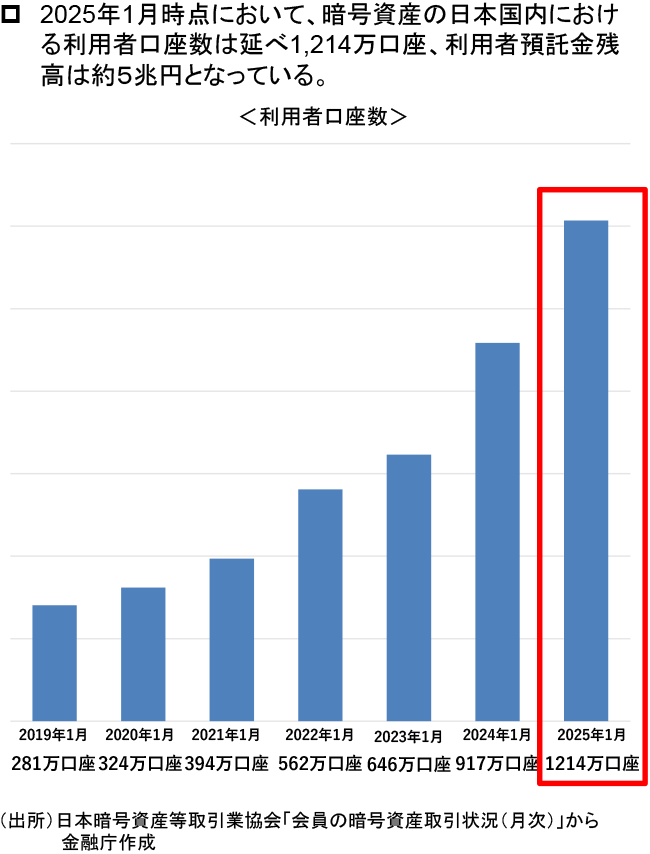

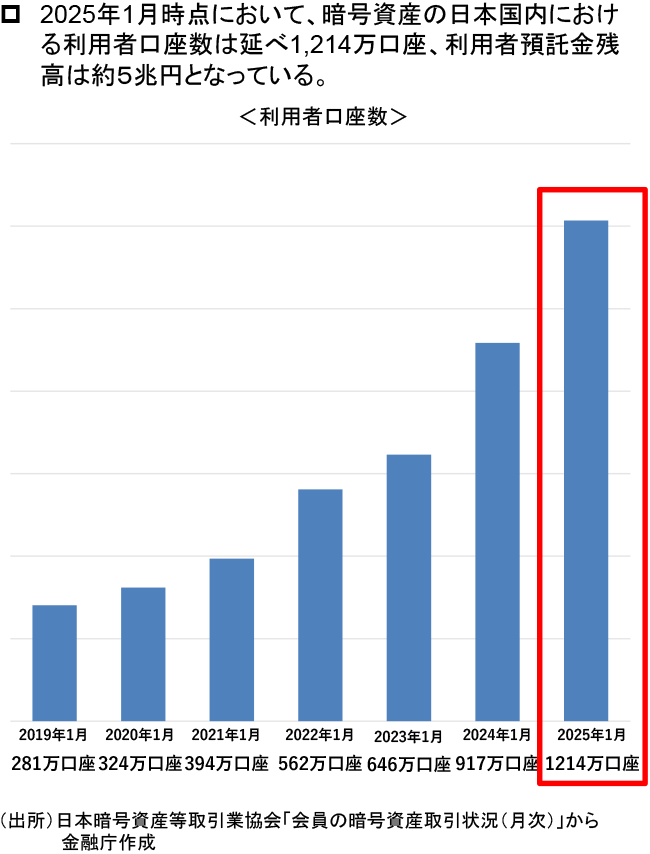

また、2025年6月開催の「金融審議会総会」のなかで公表された資料によれば、仮想通貨の利用者口座数が年々増え続けていて、2025年1月時点で1,214万口座にのぼっています。

<仮想通貨(暗号資産)の利用者口座数の推移>

金融審議会総会「暗号資産を巡る制度のあり方に関する検討について」(2025年6月25日)より

同資料では投資経験者の7.3%が暗号資産を保有しており、回答した機関投資家の62%が暗号資産を分散投資の機会としてとらえていて、54%が今後3年間に投資したいという意向を示している、と紹介されています。こうした流れも仮想通貨の「申告分離課税化」を後押しするものと考えられます。

仮想通貨の「総合課税→申告分離課税」はいつから?FXを例に予測

仮想通貨の申告分離課税化の期待は高まりつつありますが、厳密にはまだ何も決まっていません。話し合いがはじまった段階で、法整備まで時間がかかります。

いつから変わるのかの目安としては、総合課税から申告分離課税に変わったFX(外国為替証拠金取引)が参考になりそうです。

FXが誕生したのは1998年4月、個人投資家に広く普及したのは2000年になってからです。インターネットの普及と好況が追い風となり爆発的に普及しました。FXも当初は仮想通貨の利益と同じ総合課税でした。しかし、株・投資信託などと課税方式が違うのが不公平だとして、2011年の税制改正によって2012年1月1日以降にFXで得られた利益は申告分離課税の対象となりました。

仮想通貨が誕生したのは2008年、個人投資家に広く普及したのは「仮想通貨元年」と言われる2017年です。FXは個人に広く普及した2000年から11〜12年後に法改正されています。同様の道筋を辿ると仮定すれば、2017年の11〜12年後である2028年・2029年あたりには仮想通貨の利益も申告分離課税となるかもしれません。

今後の動向にぜひ注目しましょう。

- 本ページは2025年8月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

オススメ

頼藤 太希

経済評論家・マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)

頼藤 太希のプロフィールを見る