配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?誰がいくら税負担を軽減できる?

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

【この記事を読んでわかること】

- 配偶者控除も配偶者特別控除も、配偶者を扶養する「扶養者」の税負担を軽減できる所得控除の1つ

- 配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが利用できるかは被扶養者(扶養される配偶者)の合計所得金額によって異なる

- 年収の壁の引上げによって、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる被扶養者の収入の条件が変わる

年末調整や確定申告の時期に「配偶者控除」「配偶者特別控除」といった言葉を耳にしたことがあるでしょう。配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも「所得控除」の仕組みで利用でき、手続きすることで所得税や住民税といった税負担を軽減できるのですが、両者には違いがあります。今回は、配偶者控除と配偶者特別控除がどう違うのかを紹介します。

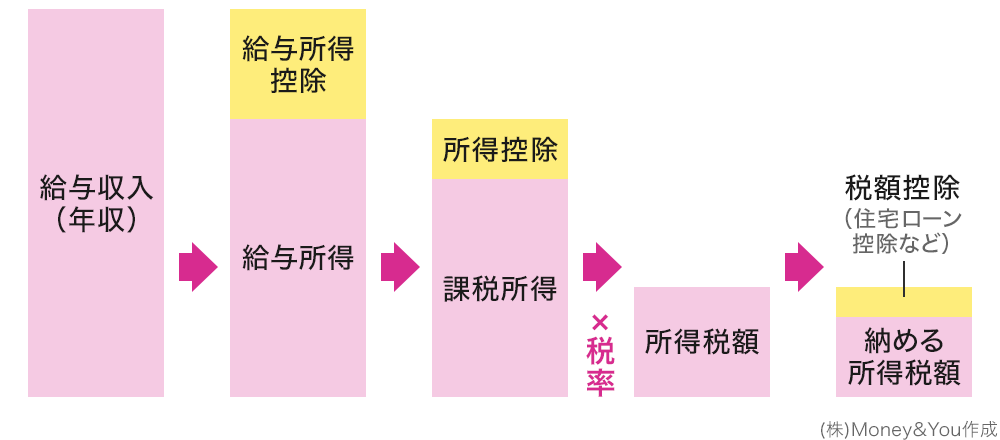

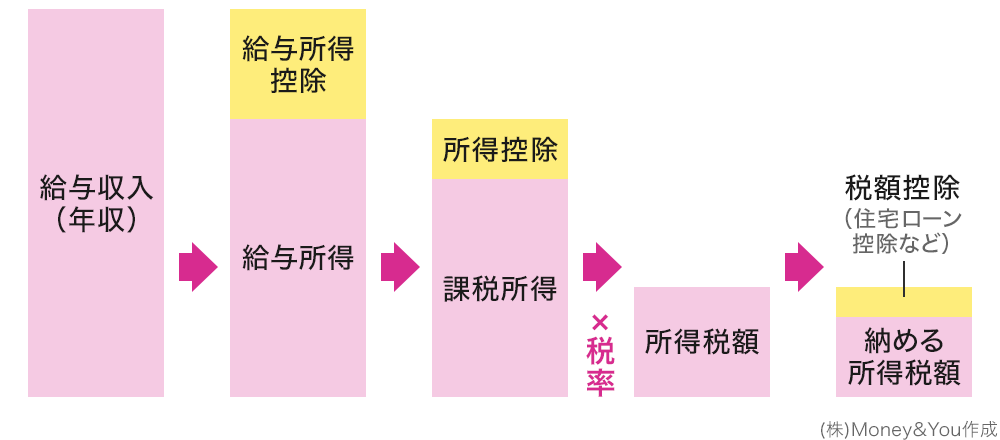

所得税を算定するステップを確認!

所得税を計算するときは、年収から必要経費にあたる「給与所得控除」を引き、個々の事情を税額に反映させる「所得控除」を引くことで課税所得を求めます。

さらに、課税所得に一定の税率(課税所得に応じて、5%〜45%の7段階)をかけ、税率に対応する控除額を差引き、所得税額を算出します。

所得税額からは、さらに「税額控除」によって税額を直接引き、減らすことができます。

<所得税の計算方法>

なお、住民税には所得に応じて決まる「所得割」と、一律に負担する「均等割」があります。このうち、所得割の税率は一律で課税所得の10%となっています。均等割は5,000円(森林環境税1,000円を含む)です。

配偶者控除、配偶者特別控除とは?

所得控除には全部で16種類あります。配偶者控除と配偶者特別控除は、その16種類ある所得控除の仕組みの1つです。税金を納める方(以下、扶養者)に条件を満たす配偶者(以下、被扶養者)がいるときに受けられる所得控除です。

2024年まで、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには、被扶養者の収入が以下の条件である必要がありました。

- 配偶者控除…年間の合計所得金額が48万円以下

(給与のみの場合、年収103万円以下) - 配偶者特別控除…年間の合計所得金額が48万円超133万円以下

(給与のみの場合、年収201万6,000円未満)

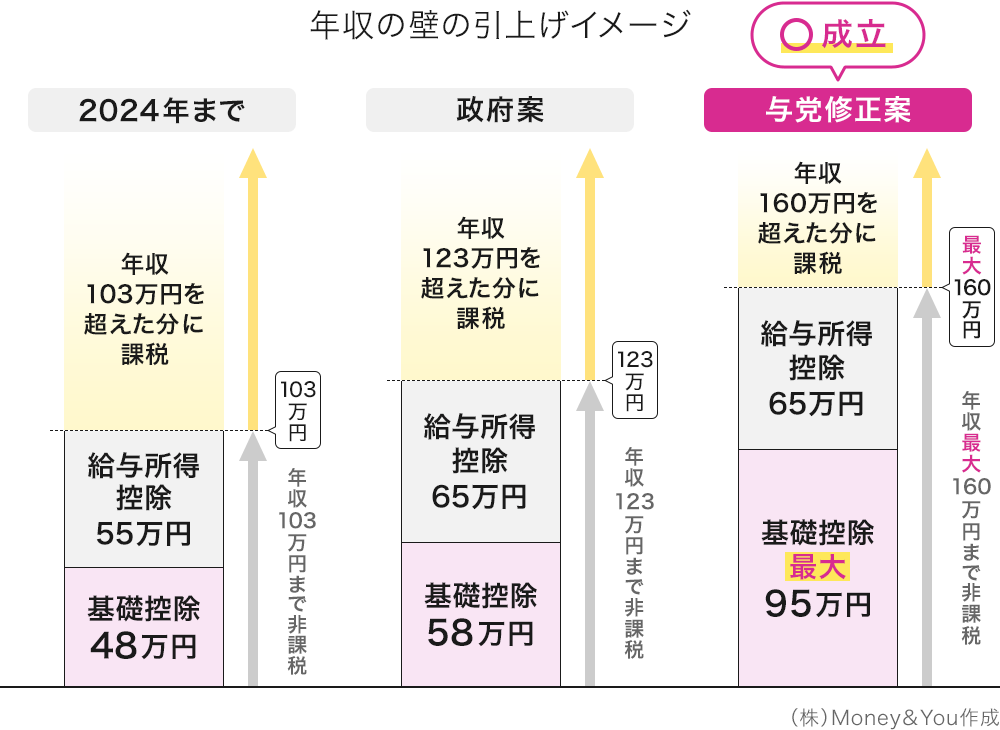

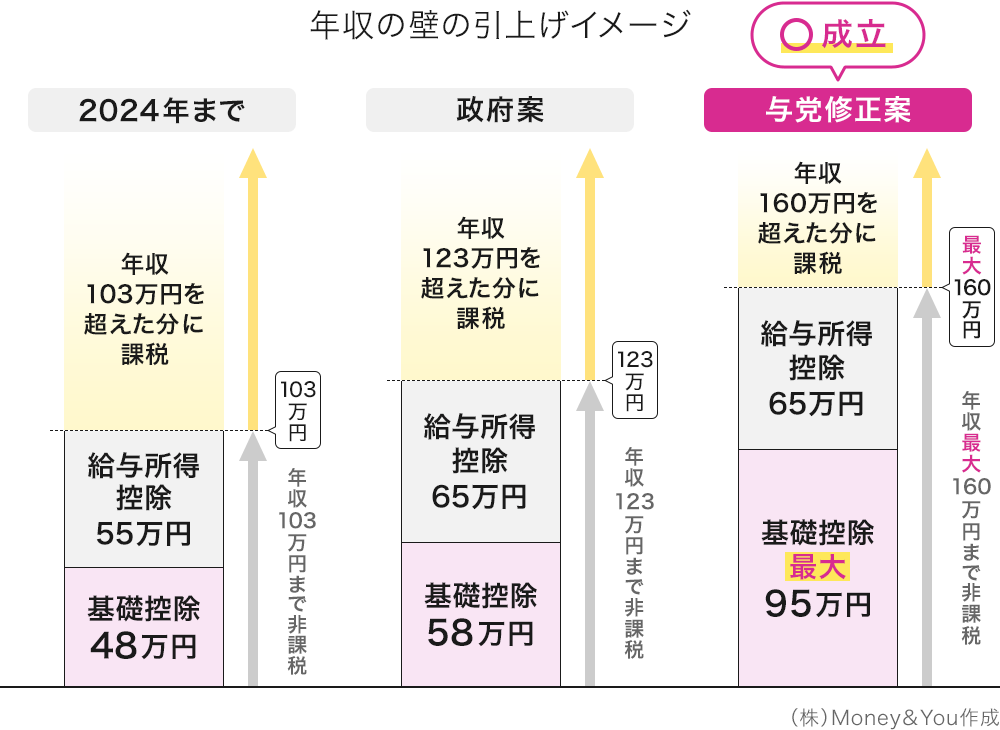

配偶者控除の「年収103万円以下」は「103万円の壁」として知られているものです。これは、「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円」までは所得税がかからないことを表しています。

2025年からは、政府案として給与所得控除の最低保障額と基礎控除がそれぞれ10万円ずつ引上げられました。「給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円」と、基礎控除と給与所得控除にそれぞれ10万円が上乗せされるため、103万円の壁は「123万円の壁」になりました。

さらに、2025年3月31日に可決・成立した税制改正関連法案では、与党修正案として「基礎控除の特例」が盛り込まれました。基礎控除の特例では、給与収入が一定以下の方を対象に基礎控除の上乗せを行います。

年収200万円以下の方は基礎控除がさらに37万円上乗せして95万円になります。この95万円に給与所得控除の65万円を足すと160万円です。つまり、年収の壁は「160万円の壁」となったのです。

≫関連コラム

年収の壁「178万円」に引上げ後は、いくら減税になる?【年収200万円・400万円・600万円・800万円・1,000万円で試算】

なお、年収200万円を超える場合は、基礎控除の特例で上乗せされる基礎控除が段階的に減ります。また、200万円超の基礎控除の特例は、2025年・2026年の2年限定の措置です。2027年以降は基礎控除の特例の恩恵がなくなります。

この改正を反映して、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる被扶養者の収入の条件も、次のように引上げられます。

- 配偶者控除…年間の合計所得金額が58万円以下

(給与のみの場合、年収123万円以下) - 配偶者特別控除…年間の合計所得金額が58万円超133万円以下

(給与のみの場合、年収201万6,000円未満)

給与のみの場合、合計所得金額は年収から給与所得控除を差引いたものになるので、今回の改正で、配偶者特別控除の条件「201万6,000円未満」は変わりません。

給与のみの場合、年収123万円以下であれば配偶者控除が受けられるようになります。また、年収123万円を超えても配偶者特別控除が受けられますが、年収201万6,000円以上になると配偶者特別控除が受けられなくなります。

配偶者控除ではいくら控除できる?

配偶者控除で控除できる金額は、扶養者の合計所得金額や被扶養者の年齢によって異なります。

<配偶者控除の金額>

| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |

控除額 | |||

|---|---|---|---|---|

| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |

|||

| 所得税 | 住民税 | 所得税 |

住民税 | |

| 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 38万円 |

| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 32万円 | 26万円 |

| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 16万円 | 13万円 |

- この表は横にスクロールできます

(株)Money&You作成

配偶者控除を利用するには、扶養者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。合計所得金額が900万円以下ならばみな同じ控除額ですが、900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えるとゼロになります。また、被扶養者が70歳以上の場合は控除額が増加します。所得税と住民税では控除額が少々異なるのもポイントです。

配偶者特別控除ではいくら控除できる?

配偶者特別控除の金額は、扶養者および被扶養者の合計所得金額に応じて変わります。

<配偶者特別控除の金額(2025年から)>

| 扶養者の合計所得金額 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 (年収1,095万円以下) |

900万円超 950万円以下 (年収1,145万円以下) |

950万円超 1,000万円以下 (年収1,195万円以下) |

||

| 被扶養者の合計所得金額 | 58万円超 95万円以下 (年収160万円以下) |

所得税:38万円 住民税:33万円 |

所得税:26万円 住民税:22万円 |

所得税:13万円 住民税:11万円 |

95万円超 133万円以下 (年収201万6,000円未満) |

扶養者・被扶養者の合計所得金額により変わる (多くなるほど段階的に減少) |

|||

133万円超 (年収201万6,000円以上) |

0円 | |||

- この表は横にスクロールできます

(株)Money&You作成

まとめると、夫(妻)に扶養されている妻(夫)の年収が123万円を超えても次のようになります。

- 年収160万円以下なら控除額は配偶者控除と同じ

- 年収160万円以上201万6,000円未満なら配偶者特別控除の控除額が段階的に減る

- 年収201万6,000円以上なら配偶者特別控除はゼロになる

なお、扶養者本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者特別控除の控除額は少なくなり、1,000万円を超えると受けられなくなります。

配偶者控除、配偶者特別控除の違い

配偶者控除・配偶者特別控除を利用することで、扶養者の税負担が軽減されます。

では、扶養者がどのくらい税負担を軽減できるのか確認してみましょう。

なお、以下では便宜上「夫」「妻」としていますが、夫と妻が反対でも同様です。

【前提条件】

夫の年収800万円

(所得控除は基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除のみ考慮。社会保険料は年収の15%)

妻の年収120万円

子1人(小学生)

このとき、夫の所得税・住民税・手取りは次のようになります。

※復興特別所得税は考慮していません。

所得税…36万500円

住民税…41万9,000円

手取り年収

800万円−120万円(社会保険料)−77万9,500円(所得税・住民税)=602万500円

配偶者控除がない場合を同様に計算すると

所得税…43万6,500円

住民税…45万2,000円

手取り年収…591万1,500円

602万500円−591万1,500円=10万9,000円ですので、配偶者控除によって年間10万9,000円税負担を軽減できたことがわかります。

なお、妻の収入には住民税が5,000円、社会保険料が18万円かかるので、手取り101万5,000円となります。

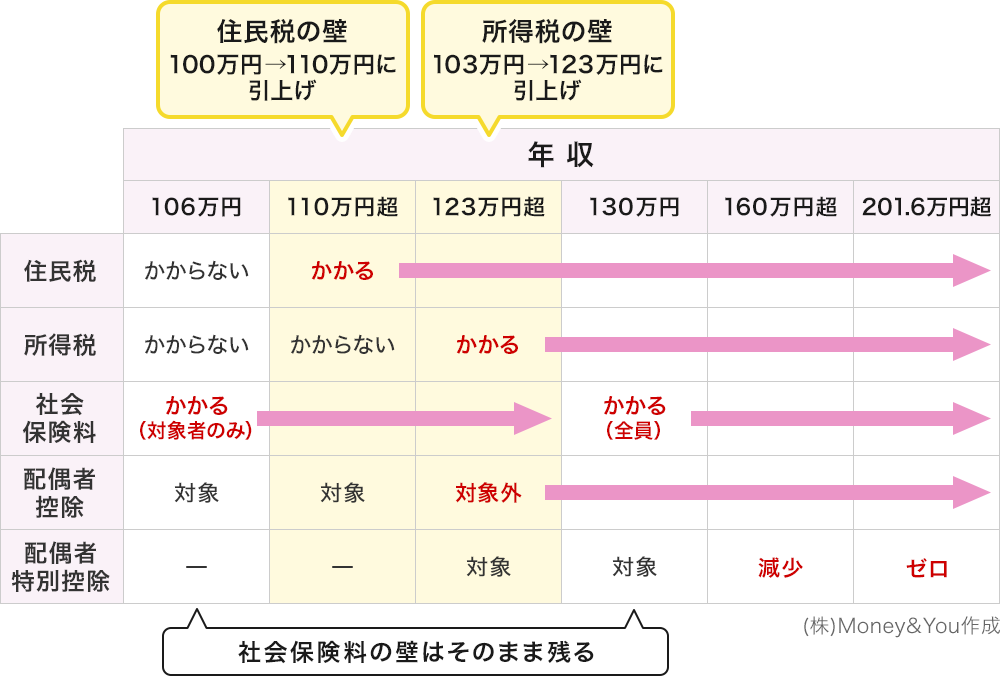

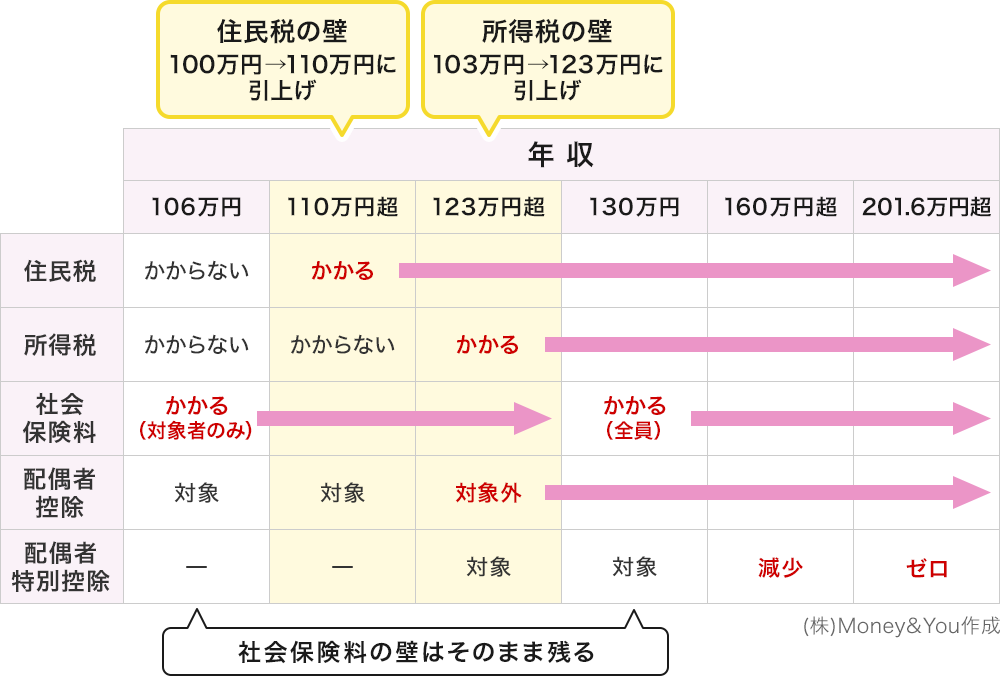

社会保険上の壁はどうなる?

上記の試算で、妻の税金は住民税の5,000円だけでした。年収の壁のうち、税法上の壁である103万円の壁が123万円の壁に引上げられることで、所得税はかからなくなります。しかし、社会保険料が18万円かかります。

実は、特に手取りに大きく関係するのが「社会保険上の壁」です。被扶養者がこの壁を超えると、健康保険と厚生年金保険の保険料の支払いが発生します。

2025年時点では税法上の壁は引上げになっていますが、社会保険上の壁はそのまま残っています。

<年収の壁の種類と変更点>

社会保険上の壁には、106万円の壁と130万円の壁があります。

106万円の壁

年収が106万円の壁を超えた場合、次の5つの条件をすべて満たすと、社会保険料の支払いが発生します。

①所定労働時間が週20時間以上

②月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上

③雇用期間が2カ月を超える見込み

④学生でない

⑤勤務先が従業員数51人以上(または50人以下でも労使合意のある会社)

「106万円」は交通費を含まず、毎月支払われる給与(所定内給与)だけで計算します。

2025年6月13日に成立した年金制度改正法に盛り込まれた「社会保険の加入対象の拡大」によって、この106万円の壁は今後撤廃されます。

具体的には、法律の公布日から3年以内に「年収106万円以上」という賃金の要件が撤廃されます。

2024年の最低賃金の全国平均は1,055円で、最も高い東京都は1,163円です。しかし、1,000円に満たない地域もあります(厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金改定状況」より)。

ただ近年、最低賃金は上昇傾向にあります。今後、すべての都道府県で最低賃金が1,016円を上回ると、「1,016円×週20時間×月4.333週=8万8,046円」ですので、週20時間働くと月8.8万円を超えます。つまり、週20時間働けば自動的に社会保険に加入することになるため、「月8.8万円以上」の要件は実質的に廃止されるのです。

また、「従業員51人以上」という企業規模の要件も2027年10月以降段階的に人数が少なくなり、やがて撤廃されます。

これにより、新たにおよそ200万人が厚生年金の加入対象になる見込みです。

130万円の壁

106万円の壁の条件を満たさない場合でも、年収が130万円の壁を超えると、原則すべての方が扶養から外れて、自分で社会保険料を支払うことになります。「130万円」には給与だけでなく、交通費・残業代・ボーナスといった金額も含みます。

自らの勤務先の社会保険に入るケースと、国民年金・国民健康保険に入るケースがありますが、いずれにせよ社会保険料の負担が生じます。

社会保険に加入して働くと、老後には老齢厚生年金がもらえますので、年金額が増えます。老齢厚生年金の額は厚生年金加入中の給与や加入期間などによって異なります。しかし、手取りはその分減ることになります。

生活にも直結する話ですので、ぜひ今後の動向をチェックしていただければと思います。

- 本ページは2025年7月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

オススメ

頼藤 太希

経済評論家・マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)

頼藤 太希のプロフィールを見る