公的保障制度

死亡保障

遺族年金制度

遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受取ることができます。

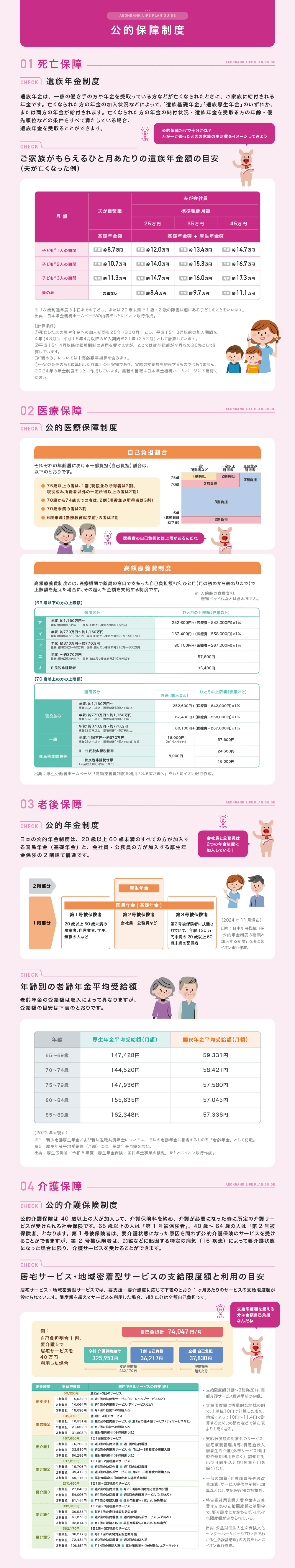

ご家族がもらえるひと月あたりの遺族年金額の目安(夫が亡くなった例)

- ※ 18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことをいいます。

- ①死亡した夫の厚生年金への加入期間を25年(300月)とし、平成15年3月以前の加入期間を4年(48月)、平成15年4月以降の加入期間を21年(252月)として計算しています。

- ②平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。

- ③「妻のみ」については中高齢寡婦加算を含みます。

- ④一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

2024年の年金制度をもとに作成しています。最新の情報は日本年金機構ホームページにて確認ください。

万が一があったときの家族の生活費をイメージしてみよう

医療保障

公的医療保障制度

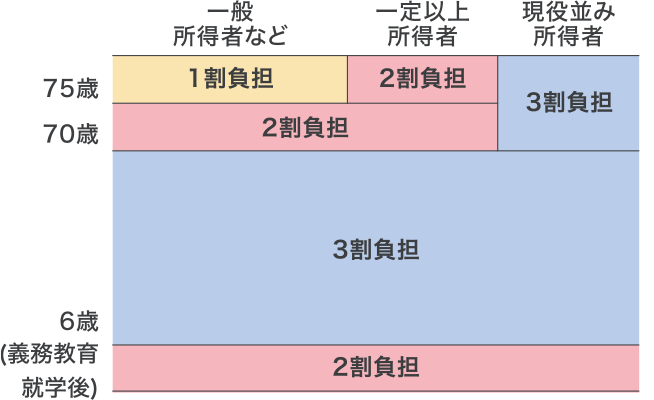

それぞれの年齢層における一部負担(自己負担)割合は、以下のとおりです。

- 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)

- 70歳から74歳までの者は、2割(現役並み所得者は3割)

- 70歳未満の者は3割6歳未満(義務教育就学前)の者は2割

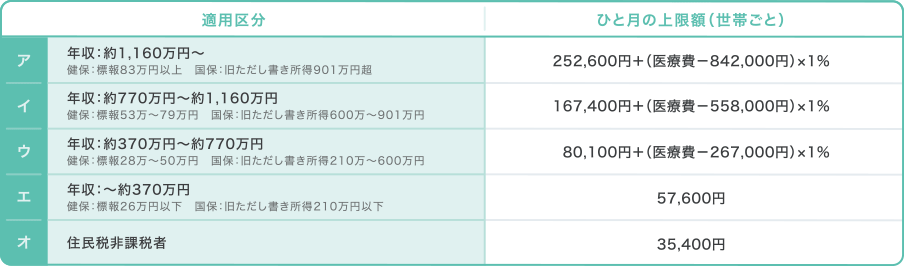

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

- ※ 入院時の食費負担、差額ベッド代などは含みません。

【69歳以下の方の上限額】

【70歳以上の方の上限額】

老後保障

公的年金制度

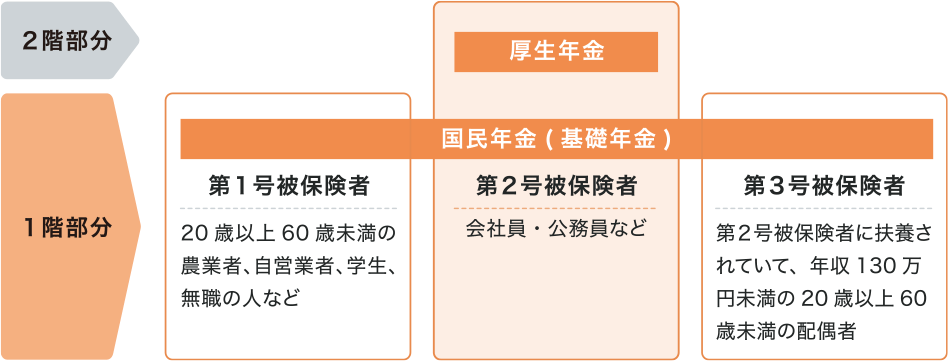

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。

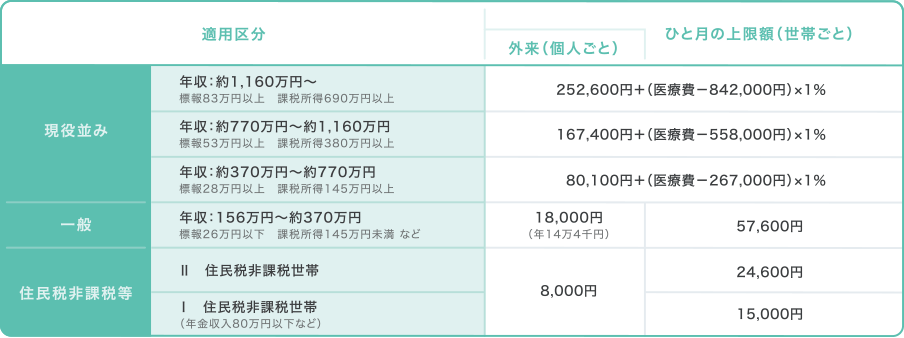

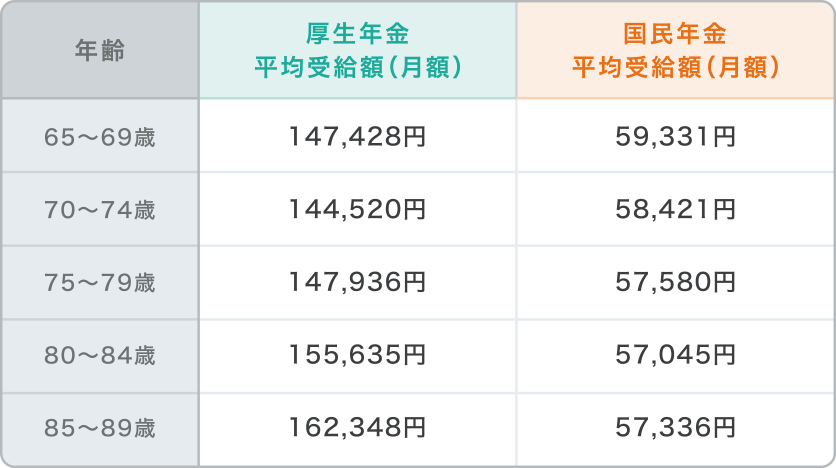

年齢別の老齢年金平均受給額

老齢年金の受給額は収入によって異なりますが、受給額の目安は下表のとおりです。

- ※1新法老齢厚生年金および新法退職共済年金については、旧法の老齢年金に相当するものを「老齢年金」として記載。

- ※2厚生年金平均受給額(月額)には、基礎年金月額を含む。

介護保障

公的介護保険制度

公的介護保険は40歳以上の人が加入して、介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる社会保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳~64歳の人は「第2号被保険者」となります。第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、加齢などに起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。

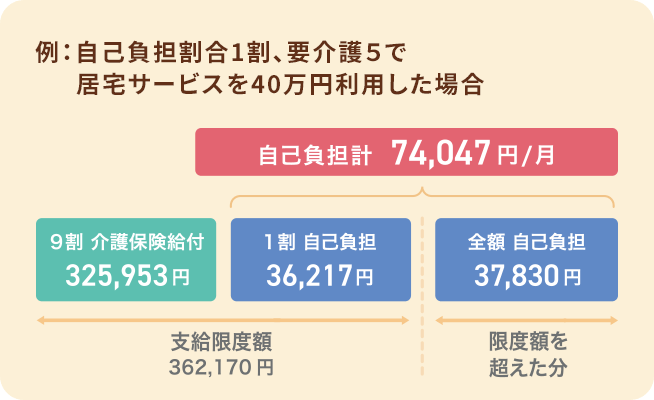

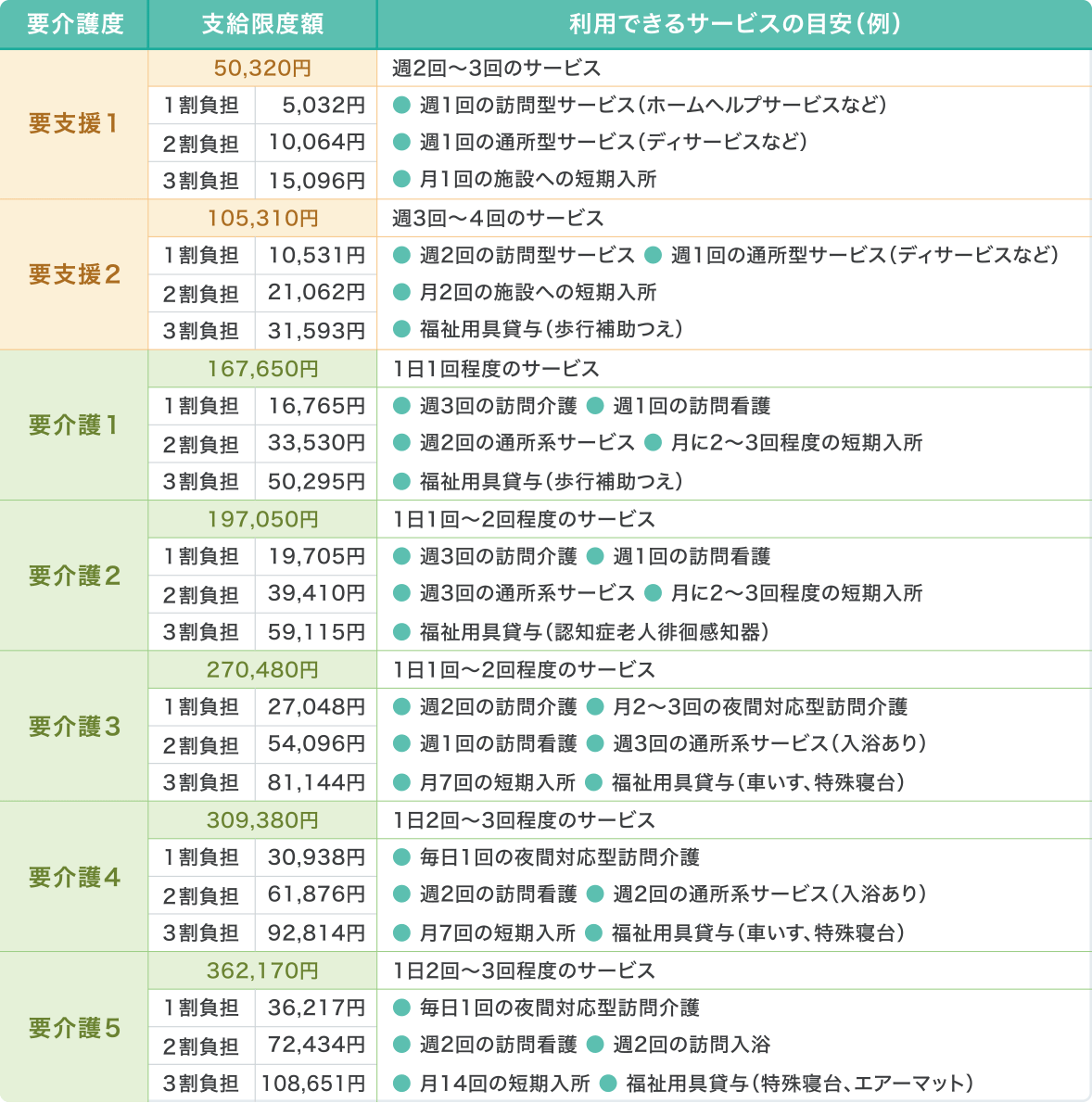

居宅サービス・地域密着型サービスの支給限度額と利用の目安

居宅サービス・地域密着型サービスでは、要支援・要介護度に応じて下表のとおり1ヶ月あたりのサービスの支給限度額が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担です。

- 支給限度額(1割~3割負担)は、高額介護サービス費適用前の金額。

- 支給限度額は標準的な地域の例で、1単位10円で計算したもの。地域によって10円~11.4円で計算するため、大都市などでは左表よりも高くなる。

- 支給限度額の対象外のサービス:居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型や短期利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)など。

- 一部の加算(介護職員等処遇改善加算、サービス提供体制強化加算など)は、支給限度額の対象外。

- 特定福祉用具購入費や住宅改修費は左表の支給限度額とは別枠で、要介護度にかかわらず、それぞれ限度額が定められている。

2025年9月現在