お金の育て方Vol.2 資産形成商品、どれを選べば良い?メリット&デメリットをご紹介

気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます

Vol.1のコラムでは、私たちの人生において大きな資金がかかる様々なライフステージ(結婚、子育て、住宅購入、老後)があることを確認しましたね。それぞれのステージでどれほどの資金が必要なのか、またその資金づくりのポイントを金利と時間に焦点をあてて考えてみました。いかがでしたでしょうか。おそらく実際にシミュレーションをしてみると、人生における資金づくりには低金利の円預金でだけではなく、他の方法で資産を備えていく必要があると感じた方が多かったのではないでしょうか。

様々な資産形成の商品を知ろう

資産を備えるための商品には、預金だけではなく様々な種類があります。今回ここでは6種類の資産形成商品について紹介し、メリットとデメリットについても簡単に確認していきましょう。

①定期預金

予め期間(1カ月、1年、3年、5年等)を決めて預け入れる預金。満期まで基本的にはお金の出し入れは出来ませんが、普通預金より金利が高いのが一般的。

- メリット

- 普通預金と定期預金を合算して、元本1,000万円までとその元本に対する利息が預金保険制度の対象となる。

- デメリット

- 固定金利の場合、インフレや金利上昇局面には不利になる場合がある。

②合同運用指定金銭信託

資産を信託銀行などに託して、管理・運用してもらい、運用によって得られた収益が分配される金融商品。

- メリット

- 円預金よりも高い利回りを期待することができる。

- 日々の値動きがない。

- デメリット

- 信託期間中の中途解約はできない。

- 運用状況によっては、予定配当率どおりの配当が受け取れなかったり、元本割れとなる可能性がある。

③外貨預金

米ドル、豪ドル、NZドルなど、外貨建ての預金。

- メリット

- いろいろな通貨を選択できる。

- 円預金より高い利息が受け取れる場合が多い。

- デメリット

- 為替相場の変動により、元本割れとなる可能性がある。

- 円から外貨への交換、外貨から円への交換には為替手数料がかかる。

④投資信託

私たち(投資家)から少しずつ集めたお金を大きな資金としてまとめ、運用のプロが株式や債券などに分散投資。その運用により出た利益が還元される商品。

- メリット

- 少額で手軽に始めることができる。

- 1つの商品で複数の投資対象に分散投資をすることができる。

- 運用はプロに任せることができる。

- デメリット

- 運用の結果次第では損失が生じ、元本割れの可能性がある。

- 分配金は増減したり、受け取れない場合もある。

- 購入、運用期間中、解約時は費用(購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額など)がかかる。

⑤終身保険/個人年金保険

終身保険は被保険者が死亡した場合に保険金が支払われるという保障が一生涯続く保険。個人年金保険は生命保険の一種。契約時に定めた年齢以降、一定期間、または一生涯にわたり年金(保険金)が支払われる。

- メリット

- 万が一に備えながら増やすことができる。

- 大切な家族に残すことができる。

- 自分のために使うことができる。

- デメリット

- 外貨建保険の場合は為替レートの変動により、受け取る円換算後の金額が既払込保険料を下回り、損失が生じる恐れがある。

- 一定期間内に解約した場合、払込保険料を下回る可能性がある。

- 各種費用(初期費用、契約管理費用、運用関係費用等)がかかる。

- 一定期間内に解約した場合、解約手数料がかかる場合がある。

⑥iDeCo(イデコ)

「個人型確定拠出年金」。自分で拠出した(つみたてた)掛け金を自分自身で運用し、老後資金を作る年金制度。基本的には60歳まで拠出し、60歳以降に受け取ることができる。

- メリット

- 積立時、運用時、受取時、それぞれ節税効果がある。

- 積立によるドルコスト平均法のメリットを享受することができる。

- デメリット

- 制度上、加入時と運用期間中、所定の費用がかかる。

- 運用する投資信託の運用成果によっては、元本割れとなる可能性がある。

以上、6種類の資産形成商品について見てきました。特徴を掴んだところでそれぞれの商品のリスクレベルを具体的に分類しながら比較してみましょう。

商品ごとのリスクレベルを知ろう

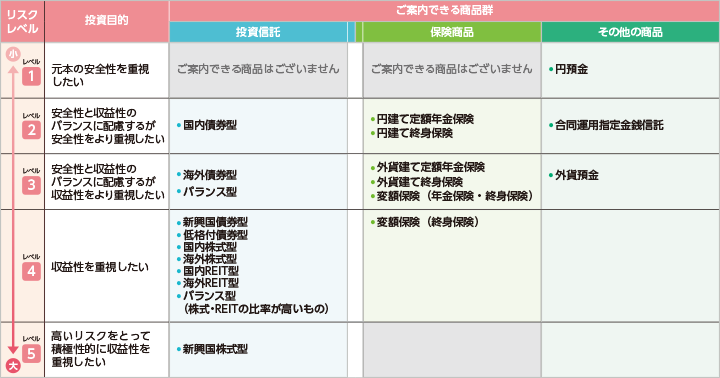

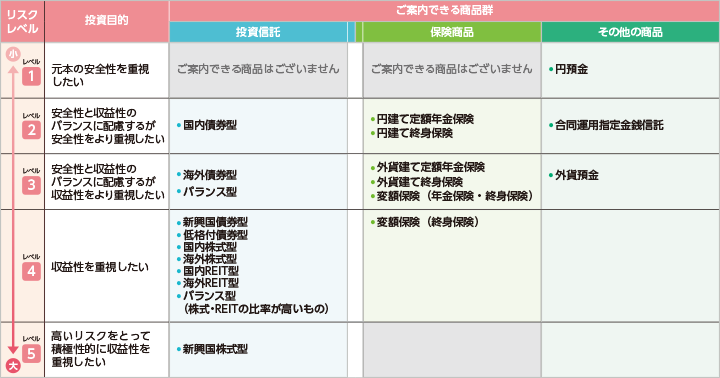

資産形成にはリスクはつきものですが、商品によってリスクレベル(リスク許容度)が異なります。それぞれの商品は、リスクレベル別に下記のようにおおよそ5段階に分類できます。なお投資信託は投資先が国内か海外か、債券か株式か、不動産かなど、運用の内容によりリスクレベルが変わります。

- 当分類表は当行で定める基準に基づき作成したものですが、リスクの大小は一般的な傾向であり、実際に投資した場合と異なることがあります。また商品分類は予告なく変更となることがあります。

私たちが日常的に使用する通貨の日本円をベースに考えると、円預金が最もリスクレベルは低く、リスクレベル1となります。元本を守り安全性を最も重視したいと考える場合には「円預金」となります。しかし低金利の現在、円預金だけでは資産は増えません。

続いてリスクレベル2には、投資信託のうち国内債券型、円建ての定額年金保険(個人年金保険)と終身保険、合同運用指定金銭信託が分類できます。安全性とともに収益性のバランスを考えながらも、やはり安全性を重視した運用を望む場合に適している商品だといえます。

レベルをもう1段階上げてリスクレベル3になると、海外が視野に入ってきます。投資信託の海外債券型、バランス型、外貨建て定額年金保険や外貨建て終身保険、変額保険(年金保険・終身保険)、外貨預金などがこのレベルに相当します。このリスクレベル3は安全性と収益性を両立させながらも収益性を重視した場合に適しています。

リスクレベル4は海外の中でも新興国の債券を対象にした投資信託や低格付債券型の投資信託、国内外の不動産を対象にした(REIT)、国内外の株式型投資信託、変額保険(終身保険)などがあたり、収益性を重視したい場合に適しています。

さらに最高のリスクレベル5では、高いリスクを取り積極的に収益を求めたい場合の投資スタイルとなり、新興国の株式を対象にした投資信託がこのレベルに相当します。

ご自身の目的を踏まえて、リスクレベルを考慮しながら商品選びをしよう

上記ではそれぞれの商品を5段階のリスクレベルに分類し確認しました。

資産形成の目的が、余裕のある余剰資金で行うものなのか、または教育資金なのか、住宅購入のためなのか、長期的に老後資金を作るためなのかなどを具体的に考えた上でリスクレベルを考慮し、どの商品で運用をするのかを選びたいところですね。

次のVol.3のコラムでは、リスクを最小限に抑えて積み立てをしていくには、どのようにしたら良いのかを考えていきましょう。

今回のまとめ

- 資産形成のための商品は、円預金以外にも様々な種類が選べる。

- 投資は種類によりメリット・デメリットがあり、リスクレベルも様々。

- 商品のリスクを把握した上で、目的に合わせて商品を選ぶことが大切。

- 本ページは2022年1月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

各商品のお申込みに際しては、以下をご確認ください。

オススメ

タマルWeb編集部員

イオンでおトクを生みだす方法や、お金のため方・ふやし方・節約術を「お金のプロ」がわかりやすく紹介するコラムなど、イオン銀行ならではの暮らしに役立つ情報をお届けします。

タマルWeb編集部員のプロフィールを見る