私って平均以上?みんなの食費はどれくらい?

毎月の食費については家族構成やライフスタイルによって違いますが、平均的にどのくらいなのか気になるところです。総務省統計局の家計調査家計収支編を基にみてみましょう。

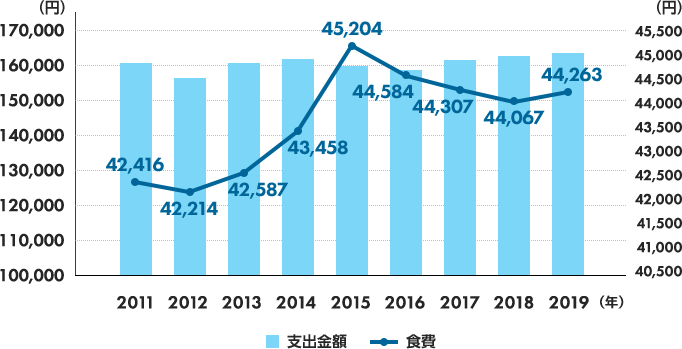

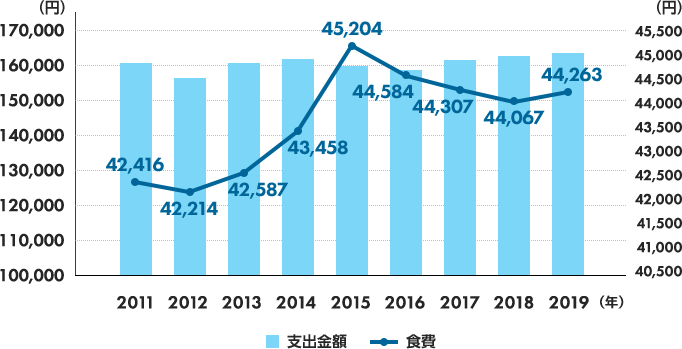

まず単身世帯の支出金額は約16万円程度で、2011年から2019年までそれほど大きな変化はありません。そのうち食費は4万2,000円から4万5,000円の間で推移しています。これは全体の支出に占める食費の割合が1/4以上であることがわかります。

単身世帯の1カ月の支出金額と食費

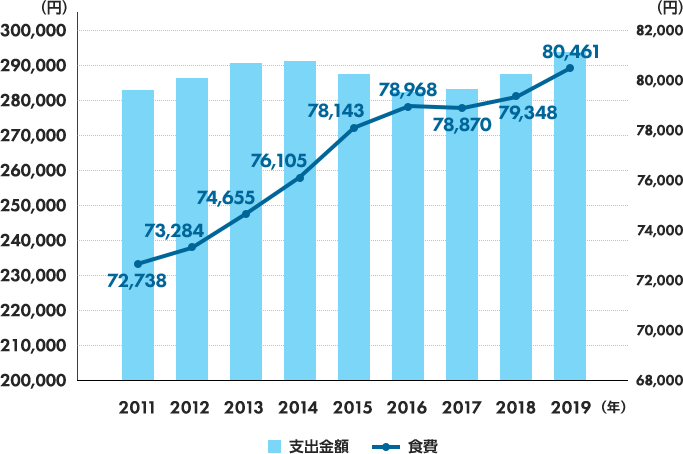

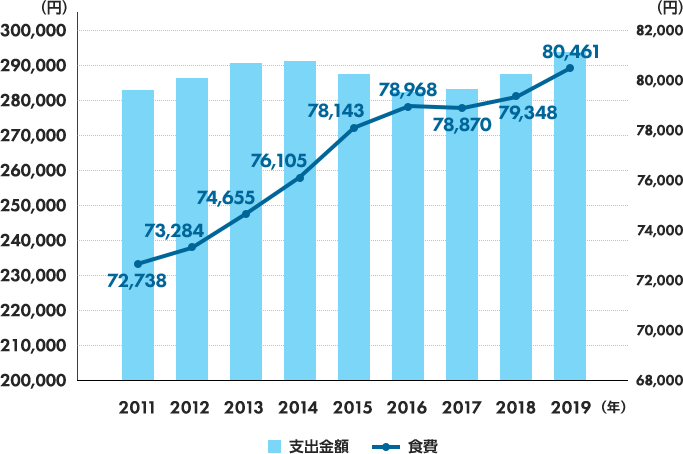

また、2人以上の世帯をみると、支出金額は28万円から29万円とこちらも2011年から2019年までで大きな変化はありません。そのうち食費は7万2,000円から7万9,000円に右肩上がりで増えていることがわかります。

2人以上世帯の1カ月の支出金額と食費

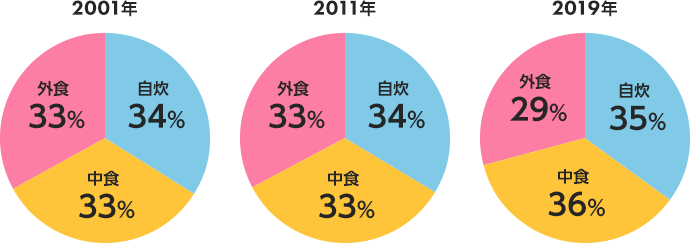

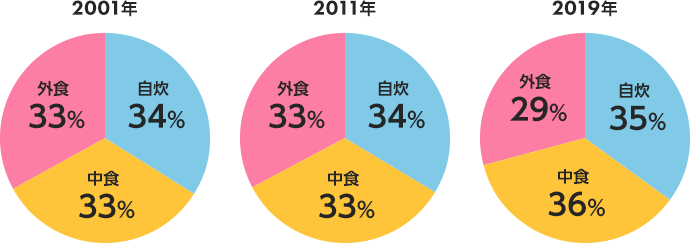

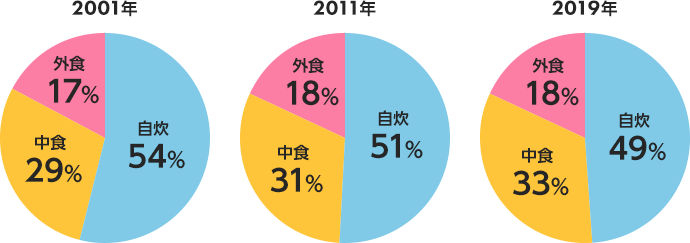

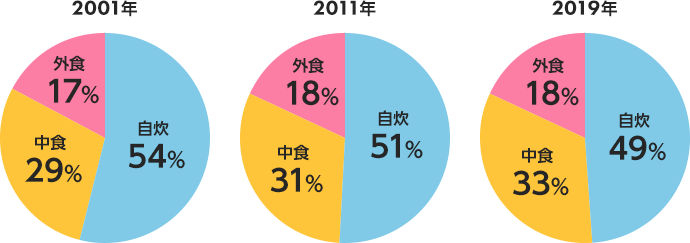

食費のうち、家で食事を作る自炊とお持ち帰りのお弁当やお惣菜などの中食、外で食事をする外食ではどのくらいの金額を使っているのでしょうか。

単身世帯では自炊も中食、も外食も大きな差は無いようです。しかし、2人以上世帯になると自炊の割合が高いことがわかります。

単身世帯食費の内訳(円)

| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自炊 | 14,455 | 14,504 | 15,055 | 15,259 | 15,874 | 15,862 | 15,809 | 16,072 | 15,582 |

| 中食 | 13,990 | 13,881 | 13,839 | 14,624 | 15,117 | 15,537 | 15,497 | 15,617 | 15,675 |

| 外食 | 13,971 | 13,829 | 13,693 | 13,575 | 14,213 | 13,185 | 13,001 | 12,379 | 13,005 |

| 食費 | 42,416 | 42,214 | 42,587 | 43,458 | 45,204 | 44,584 | 44,307 | 44,067 | 44,263 |

2人以上世帯食費の内訳(円)

| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自炊 | 37,485 | 37,435 | 37,861 | 38,875 | 40,003 | 40,317 | 40,012 | 39,868 | 39,489 |

| 中食 | 22,374 | 22,709 | 23,024 | 23,335 | 24,004 | 24,646 | 24,804 | 25,182 | 26,229 |

| 外食 | 12,879 | 13,139 | 13,771 | 13,895 | 14,136 | 14,006 | 14,054 | 14,298 | 14,743 |

| 食費 | 72,738 | 73,284 | 74,655 | 76,105 | 78,143 | 78,968 | 78,870 | 79,348 | 80,461 |

もう一つ注目したい点が、中食の金額の割合です。単身世帯、2人以上世帯ともに、中食が占める金額割合が増えているのです。自炊と比較した際の手軽さや時間がかからない点や、デパ地下人気やテイクアウトやデリバリーサービスの多様化の影響から中食が増えているのかもしれません。

単身世帯の食費内訳

2人以上世帯の食費内訳

エンゲル係数が高めなら見直しが必要

総務省のデータによれば、エンゲル係数は25%が日本の平均的な数値です。

世帯主の年代別 食費の平均

| 年代 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 食費(円) | 41,829 | 58,768 | 69,007 | 70,685 | 66,184 | 55,958 |

| エンゲル係数(%) | 25.3 | 24.6 | 24.1 | 23.2 | 26.1 | 27.9 |

「総務省統計局 家計調査報告(家計収支編)平成29年(2017年)平均速報結果の概要」より

この表を見ると、20代から60代まで年齢が上がるにつれて、エンゲル係数が低くなっていますが、それは収入の金額が上がっていますので、食費が占める割合が減るからと予想できます。

とはいえ、理想を目指すならエンゲル係数は20%を目指したいところ。そこで、理想の目安まで節約する方法を考えてみましょう。

自炊が一番おトク!難しいなら、中食、外食の回数や単価を減らす

自炊の場合、1つの食材を何食分にも使い回すことができるので、当然ですが中食、外食よりも安く済ませることができます。

ただし、忙しい中で急に節約のために毎日自炊、というのはハードルが高いでしょう。それでしたら、外食が多いと感じる場合は回数を見直してみましょう。2回に1回は自炊に切り替えるだけでも、外食費を減らすことができます。外食する際の費用をいくらまで、とルールを決めるのもいいでしょう。節約は意識づけが肝心です。

また、ご飯は家で炊いて、お弁当ではなくおかずだけを買って帰るといった工夫も外食費を減らすきっかけになります。単身者の場合、毎日のように1人分のご飯を炊くのは手間だったりしますし、実は電気代もかかります。ある程度まとめて炊いたご飯をラップで包んで冷凍しておけば、気軽に家でご飯が食べられることで節約につながるのです。お休みの日に作り置きのおかずを作ることによって、忙しい中で普段の調理時間の短縮にもなり、次第に中食の割合も減らすことも可能になります。

割引を上手に使う

食費の節約をするために、割引やセールも上手に活用しましょう。例えば、スーパーなどでは夕方になるとお惣菜やお弁当など割引になることがあります。時間帯によっては半額程度になることもあります。よく使うスーパーであれば、どの時間帯から割引になるのか調べておくといいでしょう。

ただし、仕事の都合で必ずその時間帯に行けるとは限りません。あらかじめ1週間分などまとめて買っておくことでも節約できます。その時は、おトクな割引デーなどを活用するといいでしょう。例えばイオングループでの場合、毎月20日と30日はお客さま感謝デーとして各種イオンカードの提示もしくは支払いでお買物金額が5%オフになります。こういった日頃の細やかな工夫で、後々の支出にも変化が出てくるのです。

時間節約で収入アップ

節約するという点では、お金だけとは限りません。料理を作る時間が短縮でき、片付ける手間が省けるということは時間の節約にもなります。空いた時間を勉強や趣味に使うことで、その結果資格取得で手当てを得られたり、副業で収入を得ることができます。食費は減らなかったとしても、収入に対する支出の割合を減らすことが結果的に節約につながるのです。

節約の第一歩は家計の管理から

家計管理で手軽に始めることができるのが、スマホの家計簿アプリです。例えば、買物したレシートを写真に撮るだけで買ったものや金額お店まで記録してくれるなど、手軽に始められるアプリは増えています。さらに、銀行やクレジットカードなどを連携させておけば、入金や支出も管理できるものもあります。また、買物をするときクレジットカード払いにすればカード会社のポイントが貯まりますし、キャッシュレス決済にすれば割引を受けることもできます。

食費の見える化と節約を取り入れて、毎日の生活を少しずつ変えていきましょう。

今回のまとめ

- 支出に占める食費の割合は20%を目安にしましょう

- 食費を抑えるのであれば外食の回数を見直し、自炊の回数を増やしましょう

- 家計簿アプリやキャッシュレス決済などを使って節約しましょう

- 本ページは2020年4月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

オススメ

黒須 かおり

ファイナンシャルプランナー(CFP)

FPラポール株式会社代表取締役。一生涯を見守るFPとして将来に向けての働き方、資産形成、資産運用などmoneyとキャリアのコンサルティングを行う。大手金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー。

黒須 かおりのプロフィールを見る